|

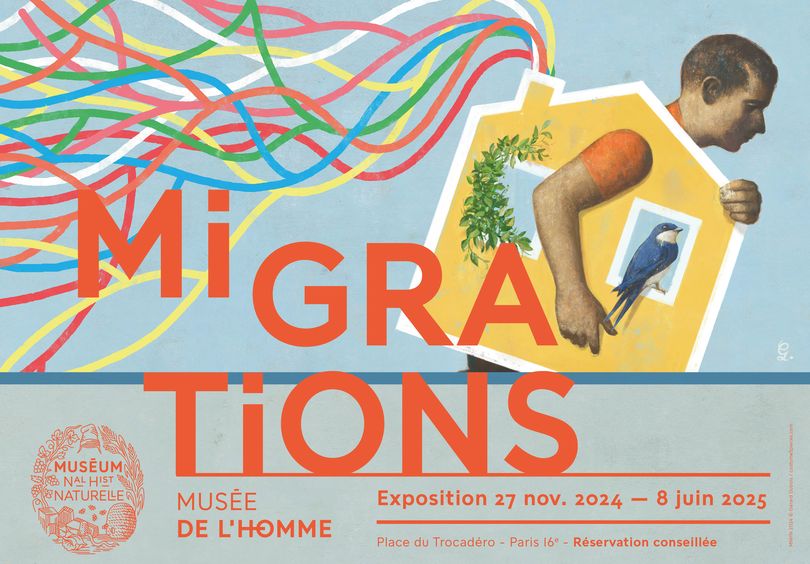

MIGRATIONS

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°613 du 2 avril 2025 |

|---|

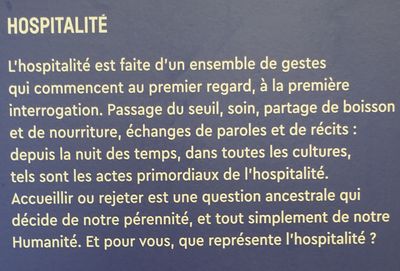

Alors que la question des migrations humaines est au cœur de débats contemporains, l'exposition « Migrations, une odyssée humaine » propose de prendre du recul sur le phénomène migratoire, à travers un état fiable de la connaissance.

Au regard de notre longue histoire commune, vieille de 300 000 ans, quels rôles jouent les migrations dans la construction de l'humanité, de nos sociétés et de nos cultures contemporaines ? Peut-on tracer les contours d'un destin commun entre les migrations préhistoriques et les migrations récentes ?

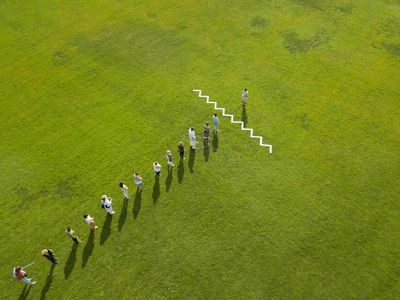

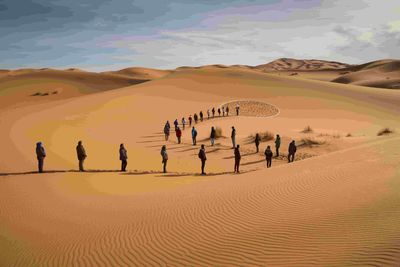

La migration est une réalité constante et régulière, inséparable de l'histoire de l'humanité. Sa caractéristique réside moins dans son ampleur que dans la grande diversité des visages, des routes, des motivations et du vécu de ceux que l'on nomme désormais les migrants.

Aujourd'hui comme hier, l'humain assure sa pérennité grâce aux mouvements, aux brassages, aux apports, tant biologiques que culturels : cette réalité s'oppose aux fantasmes de pureté des origines et de séparation des groupes humains.

L'exposition mobilise les sciences humaines et sociales comme les sciences naturelles pour dispenser les faits sans céder aux préjugés, éveiller la curiosité et alimenter la réflexion. Avec la conviction que la science peut éclairer le débat public.

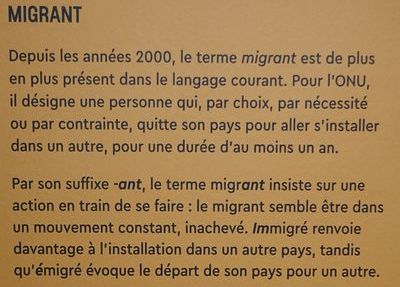

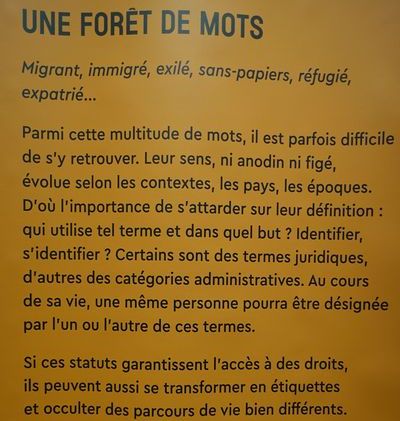

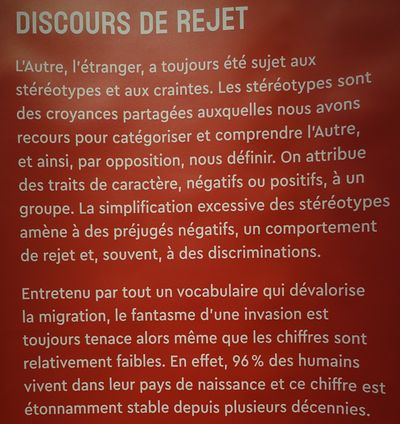

1 - LES MOTS DE LA MIGRATION

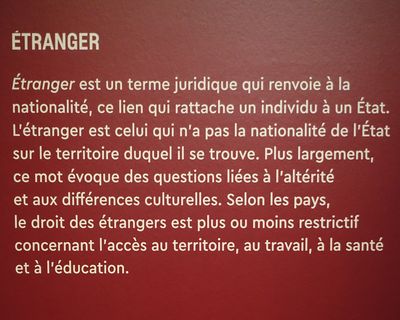

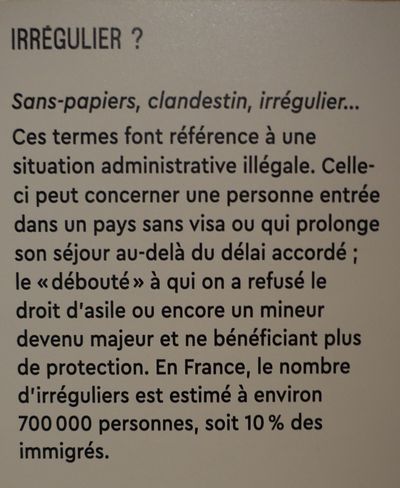

Depuis les débuts de l'humanité, les êtres humains se déplacent, migrent et explorent. La migration internationale, mobilité volontaire ou forcée de populations d'un pays à un autre, est pourtant rarement considérée comme un fait social ordinaire. Bien souvent, migrer ne désigne pas uniquement le fait de quitter son pays pour un autre et l'«étrange étranger» fascine, en même temps qu'il inspire la peur, entre accueil et rejet.

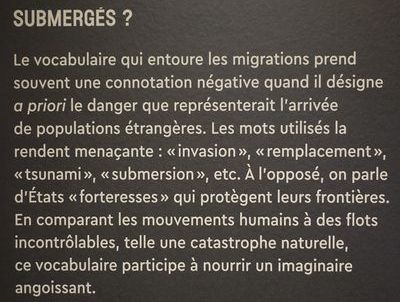

Alors que les profils des personnes en migration diffèrent suivant les époques, les clichés, quant à eux, se répètent invariablement. Les migrations sont encore souvent associées à une idée de menace, d'invasion, et restent perçues comme incontrôlables et imprévisibles. Pourtant, elles sont non seulement une réalité durable et répétée dans l'Histoire, mais aussi une ressource démographique et économique.

Loin de la submersion souvent évoquée, le nombre de personnes vivant en dehors de leur pays de naissance reste relativement faible: cela ne concerne que 4% de la population mondiale.

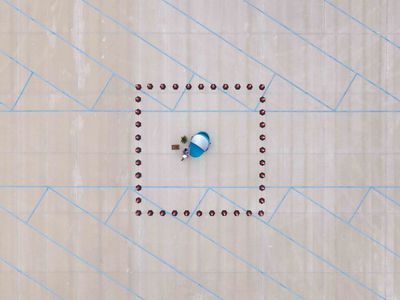

Cette photographe espagnole qui vit au Mexique travaille sur la place des personnes en migration dans nos sociétés et sur la façon dont elles sont représentées dans les médias. À travers des mises en scène, elle propose une vision alternative à l'image traditionnellement relayée de la migration: ici, une anonyme, dont la posture et la cape en couverture de survie évoquent une superhéroïne, semble prête à affronter les dangers d'un périple.

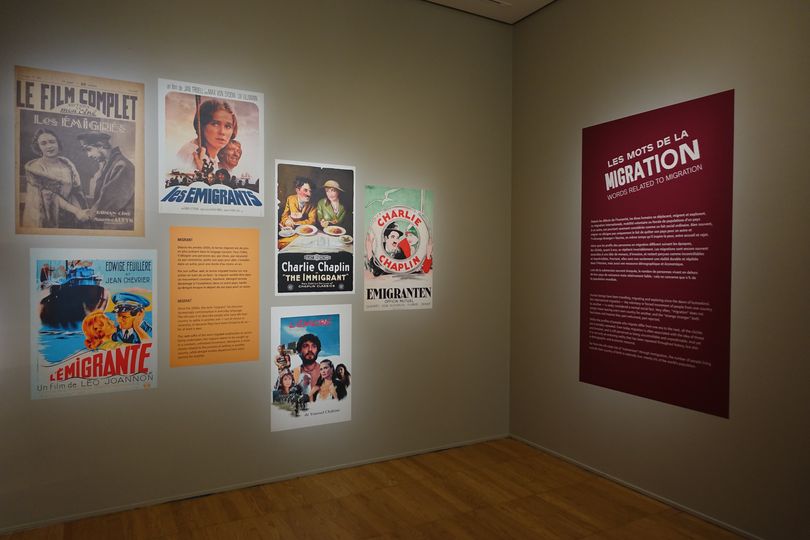

- Les Émigrés, roman-ciné de Maurice Aubyn dans Le Film Complet, 1923. © BnF.

- Affiche du film L'Émigrante de Leo Joannon, 1940. Collection Christophel © CCFC - Films Vega.

- Affiche du film Les Émigrants de Jan Troell, 1971. Collection Christophel © Svensk Filmindustri-Warner Bros.

- Affiche américaine du film The Immigrant de Charles Chaplin, 1917. Collection Christophel © Lone Star Corporation.

- Affiche du film L'Émigré de Youssef Chahine, 1994. © Collection Christophel.

- Affiche allemande du film Emigranten de Charles Chaplin, 1917. Collection Christophel © Lone Star Corporation.

Les mythes et les images associées aux migrations nourrissent notre imaginaire. Fuite, curiosité, désir de conquête ? Deux représentations s'opposent le plus souvent: d'un côté, une migration héroïque, celle de l'exploration, de la découverte et de l'aventure. De l'autre, une migration associée à l'idée d'invasion, de fuite, de menace et de peur de l'Autre.

Vidéo « Des statuts et des mots »

Vidéo sur les personnages de «Silex and the City» de Jul

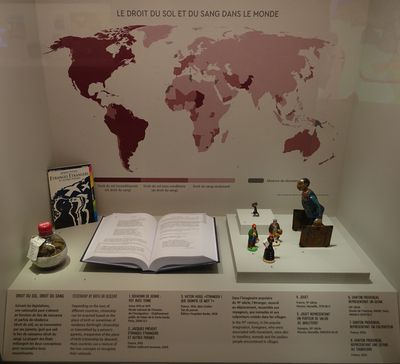

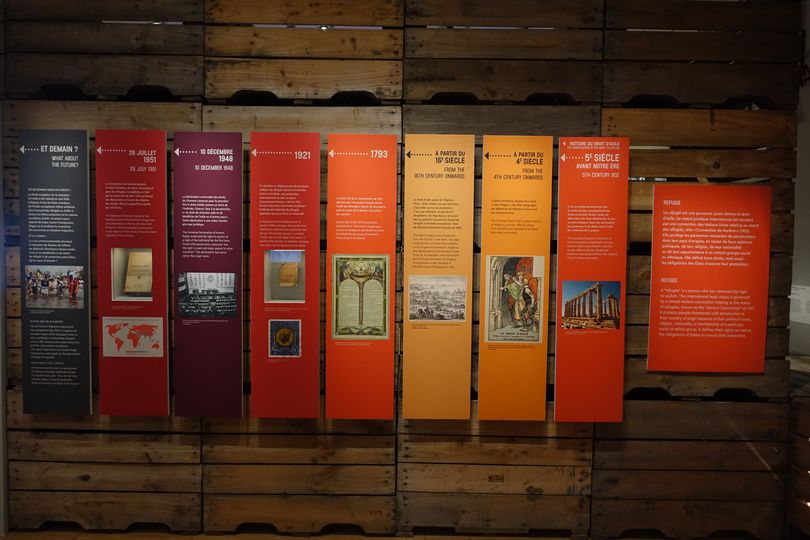

- 5e siècle avant notre ère. C'est en Grèce ancienne que naît la notion d'asile, qui prend la forme d'une protection divine. L'asile est offert dans des lieux déterminés, le plus souvent religieux. Dans ces sanctuaires, les personnes et les biens sont à l'abri des violences de la guerre.

- À partir du 4e siècle. L'Église chrétienne dispose d'un droit d'asile religieux. Elle offre refuge dans ses églises et ses hôpitaux à tous ceux qui sont poursuivis.

- À partir du 16e siècle. Le droit d'asile passe de l'Église à l'État. L'État choisit, sur son territoire, d'accorder ou non sa protection. C'est, par exemple, ce que feront l'Angleterre, les Pays-Bas ou la Suisse face au premier mouvement massif de réfugiés à l'échelle européenne: l'exil de 300 000 protestants français en 1685.

- 1793. L'article 120 de la Constitution de 1793 déclare que «le peuple français donne l'asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans».

- 1921. En réaction au déplacement de plusieurs millions de réfugiés durant la Première Guerre mondiale, une protection internationale se met en place. Le passeport Nansen, créé en 1921, en est le premier instrument juridique: il atteste de l'identité de réfugiés apatrides qu'aucun État ne reconnaît.

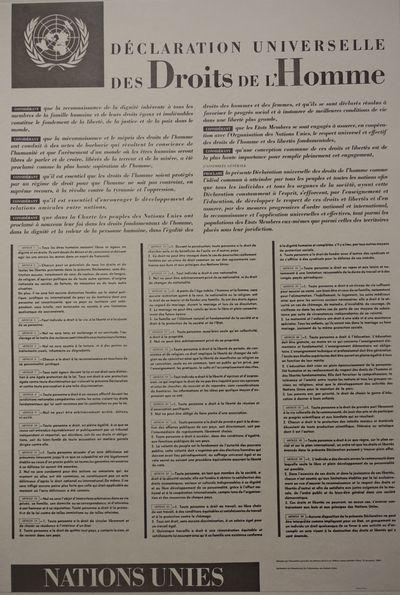

- 10 décembre 1948. La déclaration universelle des droits de l'homme consacre pour la première fois le droit d'asile comme un droit de l'individu. Chacun, face à la persécution, a «le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays». Cette déclaration a une valeur morale plus que juridique.

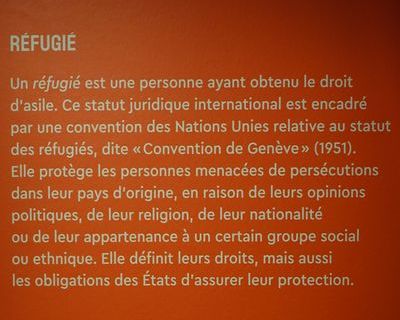

- 28 juillet 1951. La Convention de Genève devient le texte fondateur du droit international pour les réfugiés. Complétée en 1967 par le protocole de New York qui étend ses dispositions à toutes les régions du monde, elle est aujourd'hui signée par 145 États.

- Et demain? Où en sommes-nous en Europe? Le Pacte européen sur la migration et l'asile a été adopté en mai 2024. Il impose à tous les États membres de l'Union européenne d'être solidaires dans l'accueil des réfugiés et d'offrir à chacun la même protection et les mêmes conditions d'asile. Ce pacte a pour objectif de lutter contre l'immigration illégale et d'accélérer la reconduite des personnes en situation irrégulière.

Et le climat?

La crise environnementale provoque la migration de dizaines de millions de déplacés climatiques chaque année. Ceux-ci ne bénéficient ni du statut de réfugiés ni de protection particulière. Qu'en sera-t-il demain?

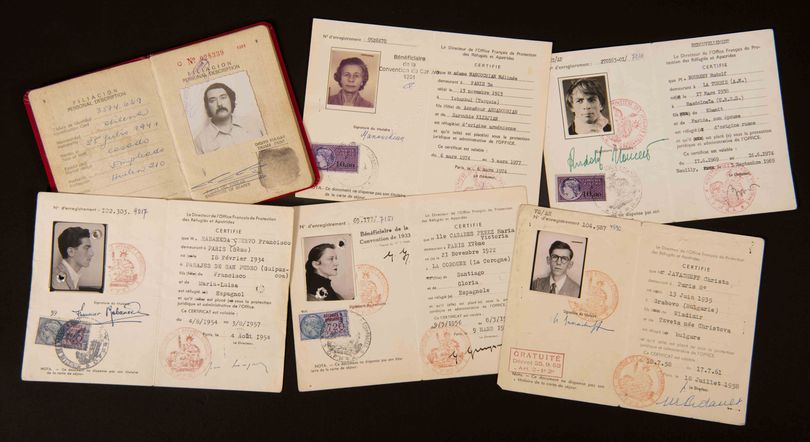

- Certificat de réfugié de Paco Rabanne, réfugié espagnol. France, 1954. Archives Ofpra, Fontenay-sous-Bois, ESP 1169. Portrait de Paco Rabanne, 1979. © Pierre Guillaud / AFP.

- Certificat de réfugiée de Maria Casares, réfugiée espagnole. France, 1956. Archives Ofpra, Fontenay-sous-Bois, ESP2054. Portrait de Maria Casares, 1934. © ministère de la Culture - Médiathèque du patrimoine et de la photographie. Dist. Grand Palais / RMN / Studio Harcourt.

- Certificat de réfugié de Christo Javacheff, réfugié bulgare, France, 1958. Archives Ofpra, Fontenay-sous-Bois, | 49. Portrait de Christo, 1995. Reuters / Lutz Schmidt / Bridgeman, © Adagp, Paris, 2024.

- Certificat de réfugié de Rudolf Noureev, réfugié russe, France, 1969. Archives Ofpra, Fontenay-sous-Bois, N349. Rudolf Noureev, 1971. Colette Masson / Roger Viollet.Dans les rangées du bas:

- Passeport de Raúl Ruiz, réfugié chilien à partir de 1973. Archives Ofpra, Fontenay-sous-Bois, AML396. Portrait de Raúl Ruiz. © Christian C., CC BY-NC 2.0.

- Titre de séjour de Masomah Ali Zada, réfugiée afghane, 2017. Collection privée. Portrait de Masomah Ali Zada, 2021. © Stéphane Mantey / Presse sport.

- Certificat de nationalité de Marc Chagall établi par l'office des réfugiés russes, France, 1933. Archives Ofpra, Fontenay-sous-Bois, GEN 1280. Marc Chagall, Entre chien et loup, France, 1938-1943. akg-images, © Archives Marc et Ida Chagall, © Adagp, Paris, 2024.

- Certificat de nationalité de Vladimir Nabokov établi par l'office des réfugiés russes, France, 1959. Archives Ofpra, Fontenay-sous-Bois, GEN 1830. Portrait de Vladimir Nabokov, France, 1975. © Philippe Ledru / akg-images

- Passeport de Raúl Ruiz, réfugié chilien

- Certificat de réfugiée de Mélinée Manouchian, réfugiée arménienne

- Certificat de réfugié de Rudolf Noureev, réfugié russe

- Certificat de réfugié de Paco Rabanne, réfugié espagnol

- Certificat de réfugiée de Maria Casares, réfugiée espagnole

- Certificat de réfugié de Christo Javacheff, réfugié bulgare

© Archive Ofpra - MNHN - J.-C.Domenech.

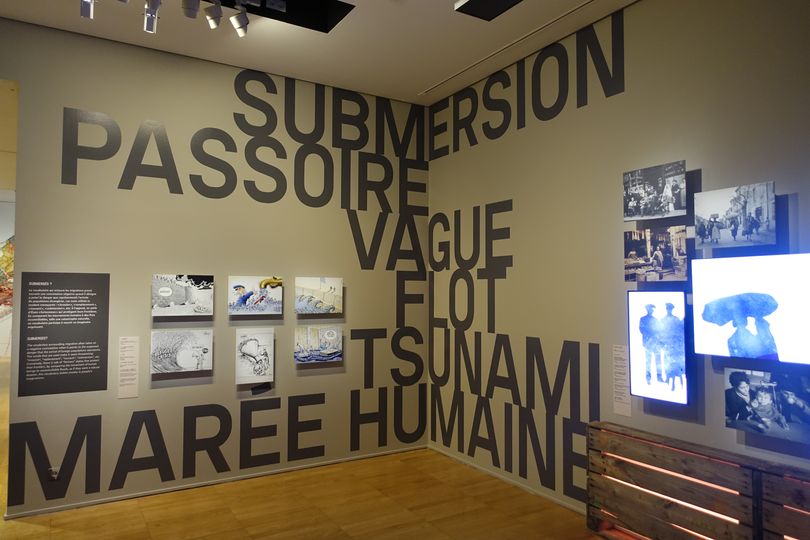

- «Invasion!». Dessin de Chappatte pour le journal The International New York Times. États-Unis, 2018. © Chappatte.

- «La crise des réfugiés en Europe». Dessin d'Osama Hajjaj, Jordanie, 2015. © Osama Hajjaj.

- «Stop». Dessin de Chappatte pour le journal Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, Zurich, Suisse, 2015. © Chappatte.

- «Retournez chez vous». Dessin de Heng pour le journal Lianhe Zaobao, Singapour, 2015. © Heng.

- «The Only Way to Handle It (La seule manière de gérer ça)». Dessin de Hallahan pour le journal The Providence Evening Bulletin, États-Unis, 1921. © Library of Congress Prints and Photographs. Division Washington, LC-USZ62-44049.

- «Find ways to stop the flow! (Trouver un moyen d'arrêter le flux!)». Dessin de Paresh Nath pour le journal The Khaleej Times, Émirats arabes unis, 2014. © Paresh Nath.

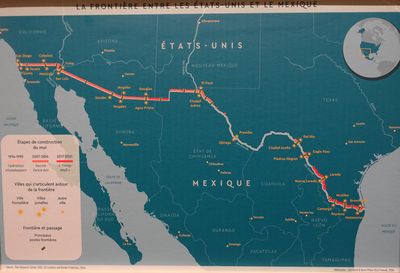

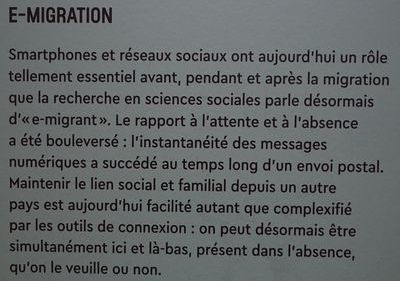

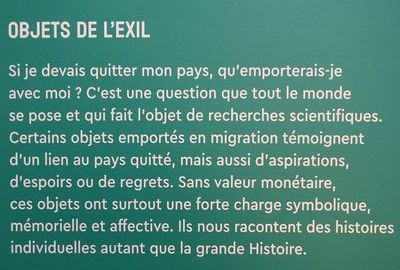

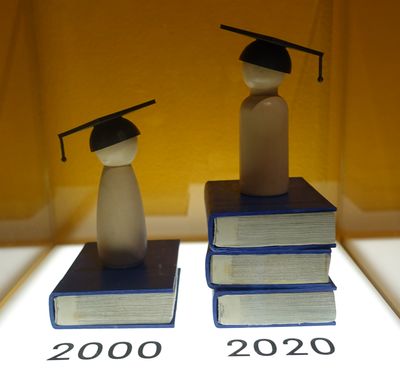

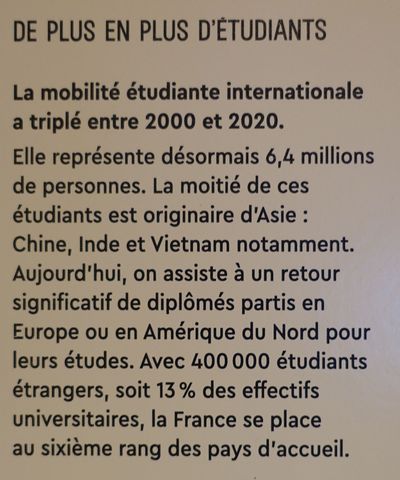

2 - COMPRENDRE LES MIGRATIONS CONTEMPORAINES

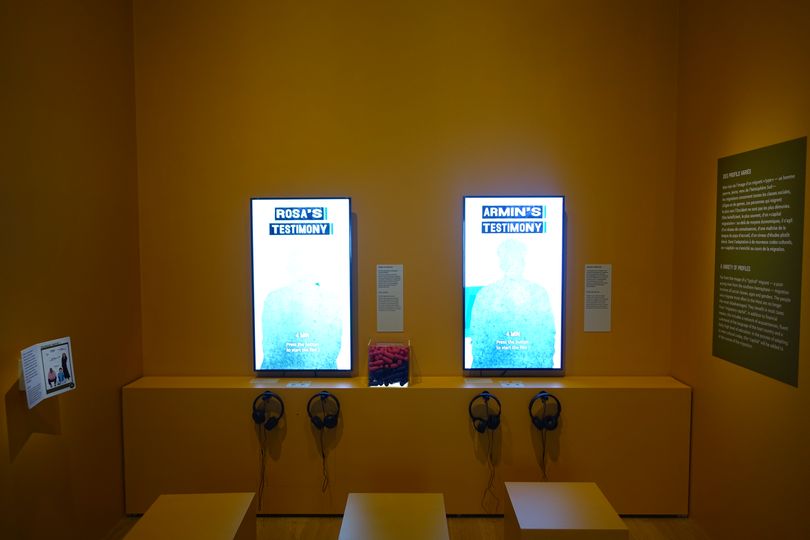

À quoi ressemble la migration internationale aujourd'hui ? Comment a-t-elle évolué ? La nouveauté réside moins dans son ampleur que dans sa grande diversité géographique, sociale, d'âges et de genres. Les trajectoires se diversifient: elles ne vont pas uniquement du Sud vers le Nord! Elles incluent plusieurs pays, des séjours saisonniers, des allers-retours. Les motifs de départ, économique, politique, familial, climatique, éducationnel ou récréatif sont divers et imbriqués. Le lien social entre pays de départ et d'arrivée a été profondément transformé par l'évolution des moyens de transport, comme par la révolution numérique.

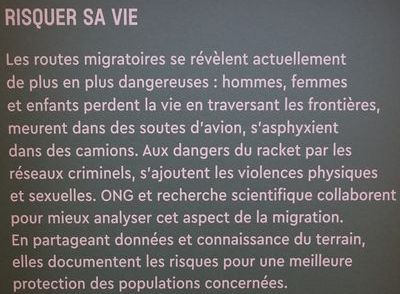

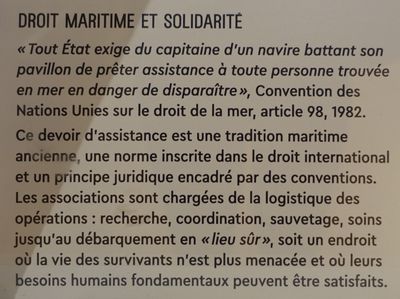

Dans un même temps, le nombre de personnes fuyant leur pays a presque triplé dans le monde en 10 ans, en raison des conflits et de crises économiques majeures. Dans un contexte sécuritaire qui voit la montée des nationalismes, le passage des frontières est de plus en plus périlleux; la mer Méditerranée reste toujours aujourd'hui la traversée la plus meurtrière au monde.

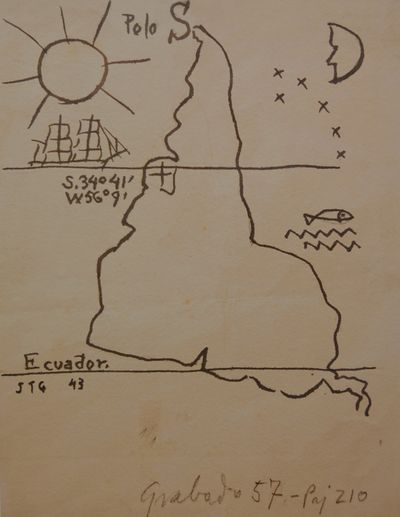

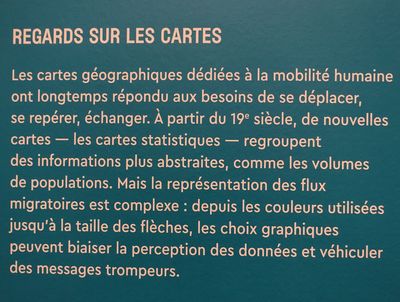

Ce dessin, représentant une Amérique du Sud inversée, est devenu une icône de la culture populaire: on peut voir, dans cette inversion de point de vue, une déconstruction des normes cartographiques enracinées dans la colonisation européenne des Amériques. Un poème l'accompagne: «Les bateaux, lorsqu'ils partent d'ici, descendent, ne montent pas, comme auparavant, pour s'en aller au nord. [...] Cette rectification était nécessaire: grâce à elle, nous savons maintenant où nous sommes.»

Courtesy Reena Kallat Studio.

Cette œuvre est créée à partir de câbles électriques, transmetteurs d'idées et d'énergie, symboles de connexion. Mais tressés en forme de fils barbelés, ils évoquent aussi le barrage et l'interdiction de circuler. Au son de drones, de bateaux ou de gazouillis d'oiseaux, palpitations d'un monde en mouvement permanent, l'œuvre nous présente des trajectoires entremêlées. En inversant l'orientation de la carte et en plaçant l'Océanie plutôt que l'Europe en son centre, cette artiste indienne crée un changement de perspective et propose une vision alternative du monde à la faveur du Sud.

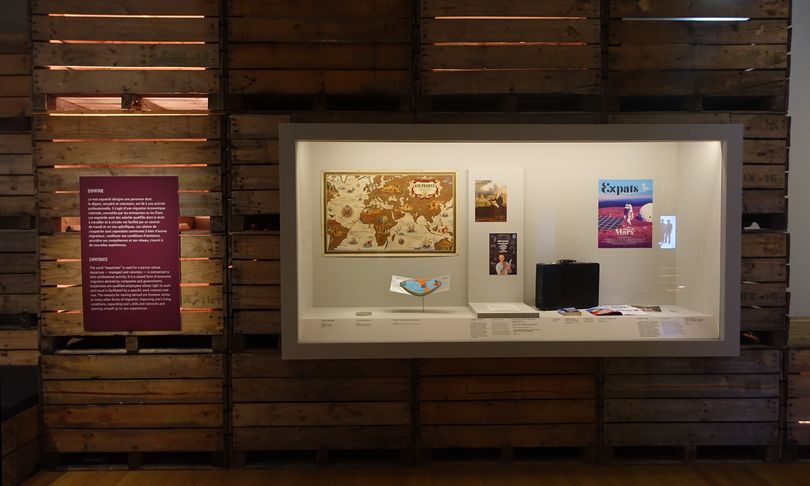

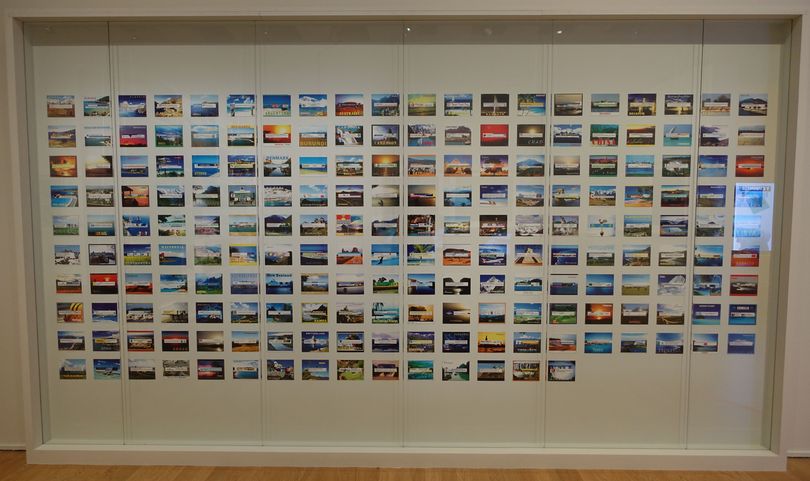

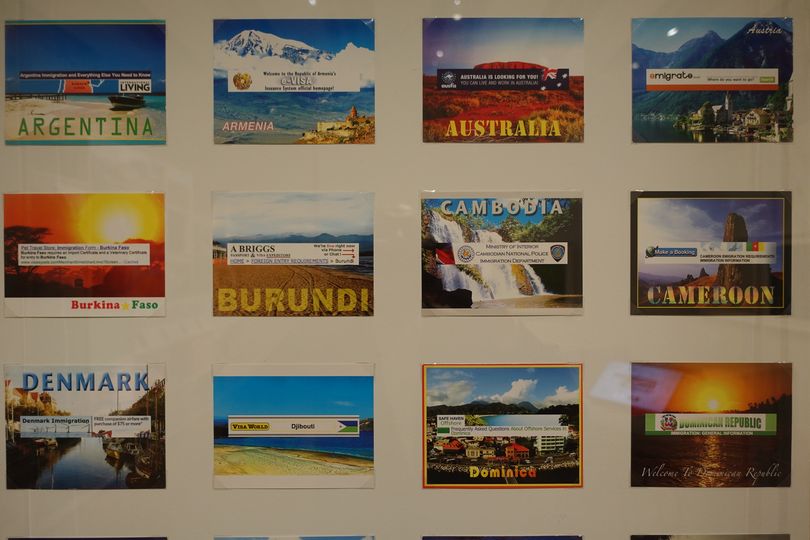

Musée national de l'histoire de l'immigration - Établissement public du Palais de la Porte Dorée, Paris.Ces 195 cartes postales représentent chacune, à travers un cliché idyllique, un pays indépendant dans le monde. Au centre, les artistes ont repris un slogan provenant de différents sites internet: services d'immigration, offices de tourisme, forums d'expatriés... Entre agence de voyage et administration, deux réalités radicalement opposées se confrontent, entre besoin d'attirer et de contrôler. Ces deux artistes, l'un moldave et l'autre biélorusse, ont émigré aux États-Unis: leur œuvre raconte avec humour leur expérience de l'émigration et de la confrontation à un environnement culturel et social différent de celui de leurs pays natals.

Musée national de l'histoire de l'immigration - Établissement public du Palais de la Porte Dorée, Paris.

Ces canards en plastique ont été utilisés près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique en Arizona. Comme des balises, ils ont été placés le long d'un sentier par des migrants. Attachés par un lien à des branches d'arbres, ces canards, ou autres objets de couleurs vives, permettent d'indiquer le chemin à emprunter, comme un code de communication tacite.

- Famille recomposée. Photomontage du Studio Rex, Marseille, 20e siècle. © Jean-Marie Donat Collection, Paris.

Recomposer une famille. À Marseille, des années 1950 aux années 1980, le Studio Rex a reçu des milliers d'immigrés. À côté des classiques photos d'identité, le studio proposait des photomontages, assemblages fictifs de photos de membres de familles éloignés pendant la migration. En haut, deux photomatons d'un couple algérien assemblés et insérés dans une photo préexistante composant un mariage imaginaire. En bas, un homme et sa famille sont réunis le temps d'une photo. Au verso, un message de sa femme.

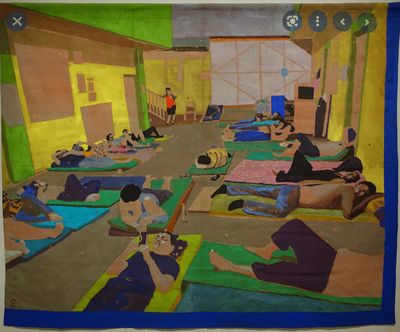

Bloqués, en transit, au cours d'un voyage inachevé, ces «invisibles» nous racontent l'attente interminable de la vie dans un camp de réfugiés. Au premier plan, le téléphone nous rappelle l'importance du temps à combler et le besoin de liens et de connexions. La peintre Julie Polidoro, qui vit entre la France et l'Italie, travaille à partir de photos recueillies sur internet: elle peint ici des «images d'images», en y intégrant les icônes de navigation numérique. Elle évoque ainsi la médiatisation de la migration et la circulation incessante de milliers de clichés, souvent vite oubliés.

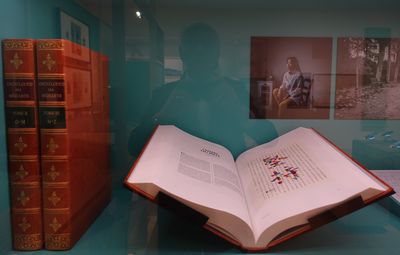

Ce projet artistique européen, conçu par Paloma Fernandez Sobrino, réunit en une encyclopédie quatre cents témoignages de personnes migrantes. Depuis huit villes de la façade atlantique, de Brest jusqu'à Gibraltar, chaque témoin a été invité à écrire une lettre à un proche, sur le thème de la distance. En édition limitée, huit exemplaires ont ensuite été déposés dans les archives des villes investies dans le projet: par ce geste, en référence à l'Encyclopédie des Lumières, le projet propose de laisser la trace d'un patrimoine commun, celui de l'histoire intime des migrations.

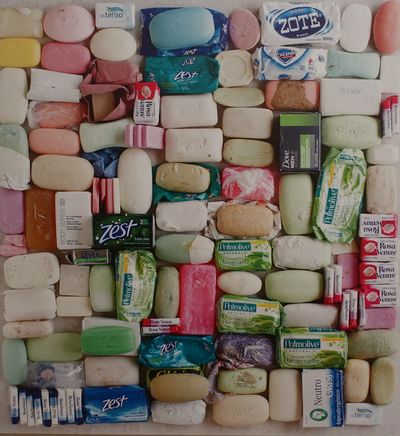

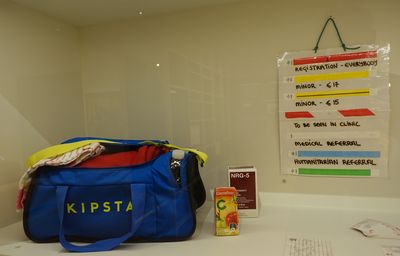

Ce kit est donné à bord de bateaux de sauvetage aux rescapés afin de répondre aux besoins essentiels: les personnes arrivent souvent déshydratées, blessées, choquées et sans aucun bagage.

- Moufles de ski, chaussettes. France, 21e siècle. Mucem, Marseille.

- Bottes de randonnée neige, homme. France, 21e siècle. Mucem, Marseille.

Chaleur humaine. Sur terre comme en mer, l'action des associations témoigne de la solidarité entre les citoyens. Près de Briançon, un circuit d'objets s'est mis en place: l'association Refuges solidaires prête des vêtements chauds à celles et ceux qui tentent de franchir la frontière franco-italienne par la montagne. Une fois le passage accompli, les vêtements sont remis en circulation de l'autre côté de la frontière. Par exemple, ces bottes ont été achetées par des Italiens, puis prêtées et portées par plusieurs centaines de personnes. Entre chaque prêt, des bénévoles, français et italiens, les rapportent en Italie.

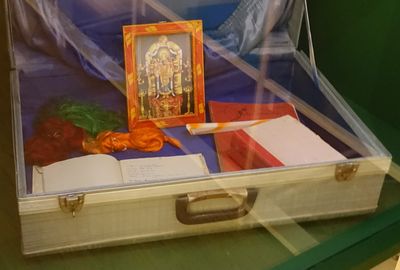

En partant pour la France depuis sa ville natale de Karikal en Inde, Soundirassane Nadarajane réunit dans sa valise les objets liés aux personnes qu'il s'apprête à quitter, à sa religion et à sa nouvelle vie en France. Des vêtements ou un répertoire manuscrit de vocabulaire français viennent ainsi s'ajouter à la cuillère offerte par sa sœur, à une serviette présentant les drapeaux de la France et de l'Inde, ou à la représentation de la déesse Shakti provenant du temple de son village.

À l'image du destin de ses propriétaires, ce petit singe a une histoire compliquée. En octobre 1917, quand éclate la révolution bolchevique, Wanda, Aleksander et leurs enfants, des colons polonais installés en Ukraine, quittent en hâte leur village pour Varsovie, des diamants cachés dans les entrailles de la peluche. Le petit singe accompagne ensuite différents épisodes de la famille, à travers l'Allemagne, l'Ukraine, la Pologne et la France. Au fil des voyages, il change d'usage, tour à tour jouet, gardien de la mémoire familiale, témoin des migrations successives. Vous pouvez retrouver son histoire sur le site Internet: Displacedobjects.com.

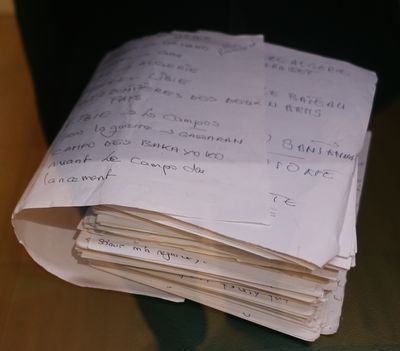

En migration de la Côte d'Ivoire vers l'Europe pendant quatre ans, Mamadou Samake a rédigé son journal intime sur des cahiers d'écolier. Il y raconte son périple dangereux et revient sur ses réflexions. Aidé par Marie-Odile Laîné, il publie son livre en 2023, Le chien qui a vu le lion.

3 - MIGRATIONS ET ÉVOLUTIONS

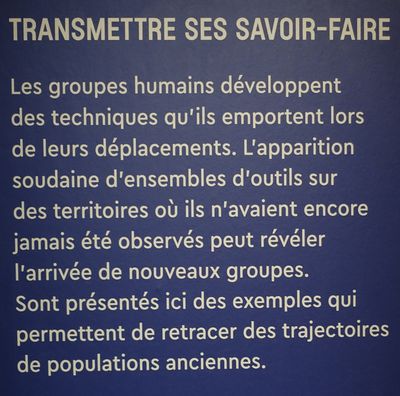

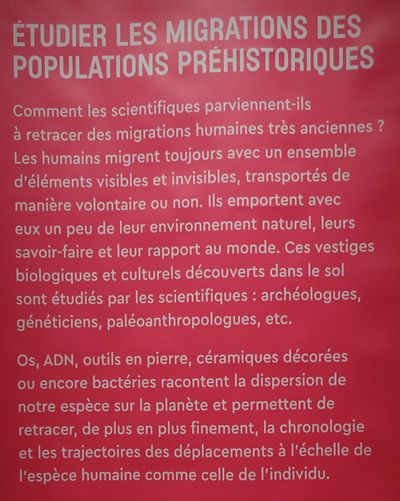

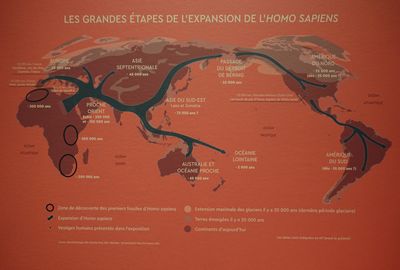

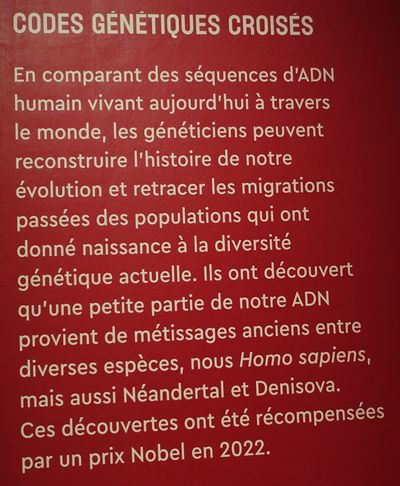

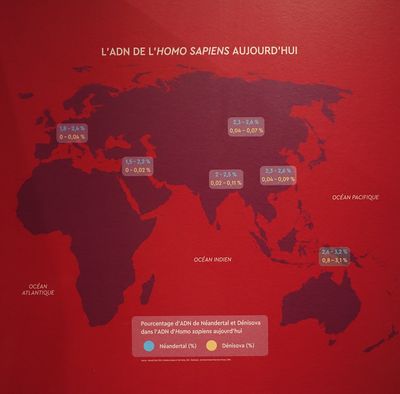

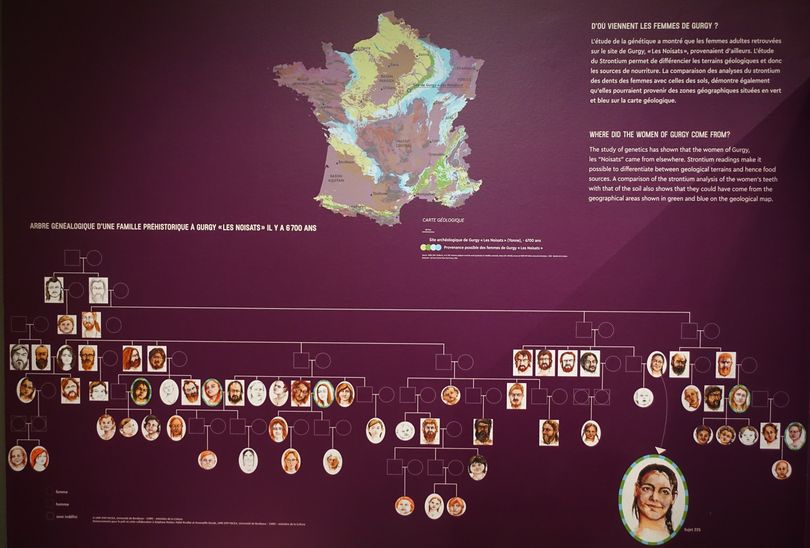

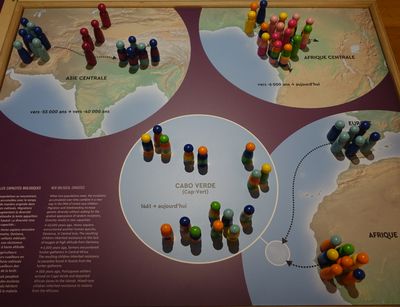

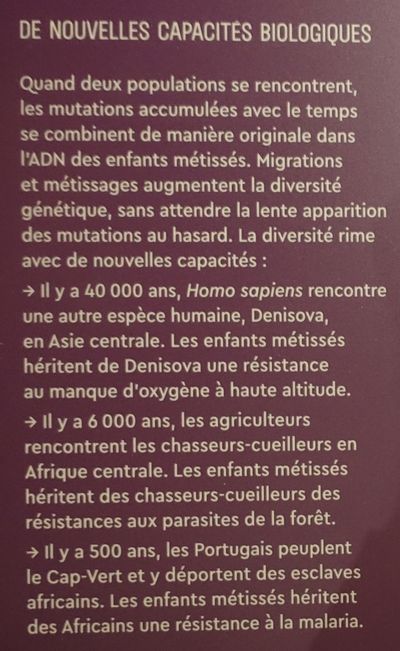

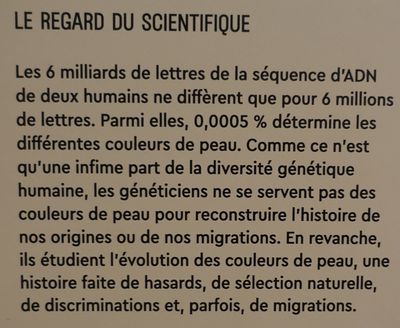

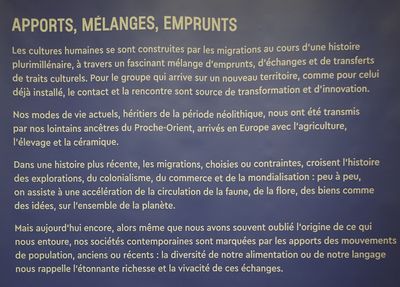

Phénomène indispensable à la dynamique de la vie, la migration est un processus qui caractérise l'humanité depuis toujours. Dès son émergence il y a 300 000 ans, notre espèce Homo sapiens s'est déplacée puis dispersée sur l'ensemble de la planète. Nous avons colonisé la plupart des milieux, même les plus hostiles, en nous métissant, chemin faisant, avec d'autres espèces humaines. À toutes les époques et dans toutes les directions, les mouvements n'ont jamais cessé. Or, l'humain ne se déplace pas seul, il part avec des «bagages», dans ses mains, sous ses chaussures, dans sa tête et son corps. Et tout comme les humains, ceux-ci se mélangent: brassage génétique, mais aussi brassage d'idées et de cultures. Les migrations et métissages ont ainsi façonné les humains, leur environnement et les sociétés d'hier et d'aujourd'hui. Les études présentées ici démontrent la récurrence des déplacements depuis l'origine de l'humanité et révèlent le rôle essentiel des migrations dans la construction de notre monde.

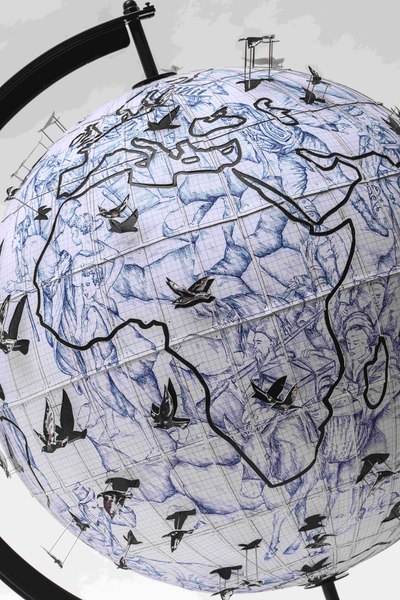

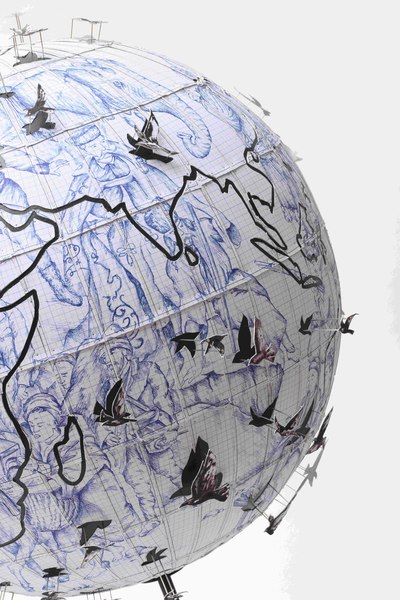

Plasticien italien, Pietro Ruffo centre son travail sur l’histoire de l’humanité et le lien qui l’unit à son environnement. Sur des globes, il dessine minutieusement des scènes de migrations anciennes ou contemporaines, dans un monde sans frontières. De délicats oiseaux migrateurs les survolent: ces fragiles formes de papier découpé semblent nous rappeler la vulnérabilité du vivant, dans un monde en perpétuel mouvement où l’activité humaine et son impact sur l’environnement représentent un défi. Cette œuvre a été créée à l’occasion de l’exposition.

Les archéologues et les généticiens ont démontré que le mulot a traversé la mer Méditerranée, de la péninsule ibérique vers l'Afrique du Nord, il y a 7000 ans. La souris d'Afrique du Nord la traverse 2000 ans plus tard en sens inverse. Transportés de façon involontaire par des humains, ces rongeurs témoignent d'échanges entre groupes humains et de déplacements dans le détroit de Gibraltar dès le néolithique.

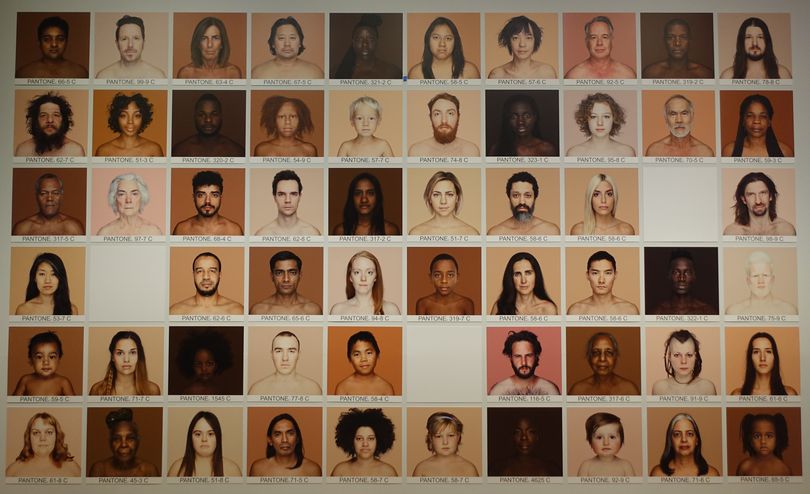

Angélica Dass a grandi dans une famille brésilienne aux couleurs de peaux très différentes: s'interrogeant sur cette variété de teintes et sur le racisme dont elle a été victime, elle explore la perception des nuances et la façon de se définir ou de désigner quelqu'un par une seule couleur. Elle associe la teinte des peaux photographiées aux références du nuancier Pantone, dont elle emplit le fond de l'image: l'infinie variété de nuances de la peau humaine se révèle alors dans une grande mosaïque de visages.

- Hachette, France, 2024.

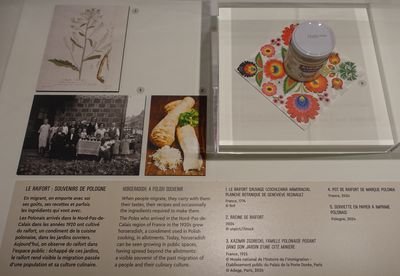

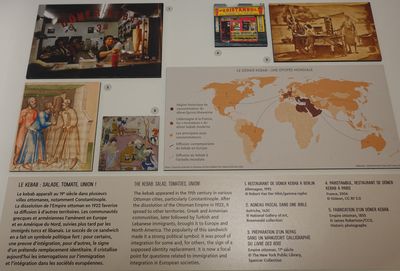

Ce céramiste, à la double culture colombienne et suisse, propose une réflexion sur les notions d'assimilation et d'intégration: il accumule et juxtapose différentes strates de terre argileuse, issues de plusieurs territoires éloignés, pour former un fragile, mais imposant kebab. La sculpture devient une métaphore culinaire du melting-pot: l'idée d'une société formée sur la rencontre de différentes populations, aux origines variées, qui fusionnent dans une culture commune.