|

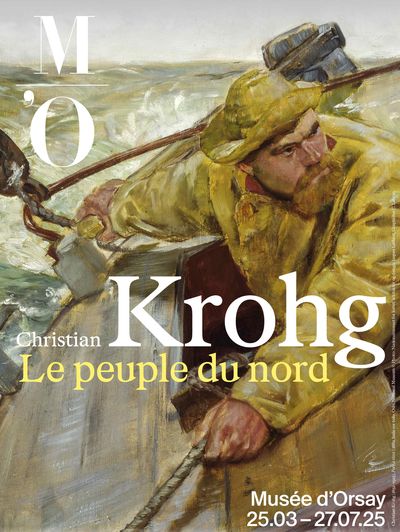

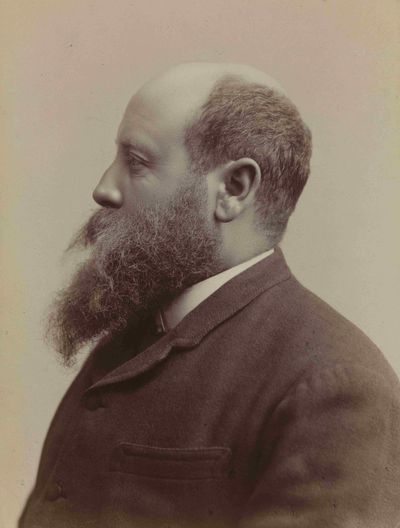

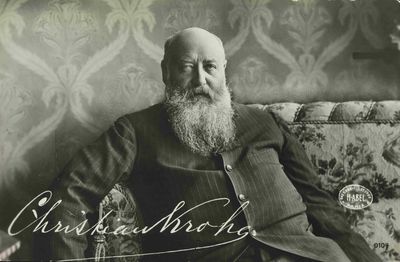

CHRISTIAN KROHG

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°615 du 30 avril 2025 |

|---|

Christian Krohg, à la fois peintre, intellectuel engagé et journaliste, est une figure centrale de la scène norvégienne au tournant du XIXe et du XXe siècle. Dans le sillage du naturalisme scandinave, incarne notamment par le dramaturge Henrik Ibsen, Krohg transpose dans ses œuvres les grands débats de société de son temps. Ses peintures rendent hommage aux plus vulnérables : des pécheurs luttant contre les éléments jusqu’au peuple misérable des grandes villes et aux prostituées. C’est à ces dernières qu’il consacre son chef-d’œuvre Albertine, mêlant l’art et la littérature de manière inédite.

L’empathie qu’il éprouve pour ses modelés est le véhicule qu’il choisit pour toucher le public le plus large possible. Cosmopolite, Krohg étudie en Allemagne, vit à plusieurs reprises à Paris, voyage sans cesse et devient l’un des peintres majeurs de la colonie d’artistes de Skagen, au Danemark. Admirateur des réalistes, des impressionnistes et de Manet, il incarne pleinement les tendances picturales de son époque. C’est donc tout naturellement qu’il trouve sa place au musée d’Orsay.

Cette rétrospective, organisée en partenariat avec le Nasjonalmuseet d’Oslo, est la première en dehors de la Scandinavie. Après les expositions consacrées à Edvard Munch, qui fut l’élève de Krohg, et à Harriet Backer, le musée d’Orsay offre ainsi un éclairage nouveau sur l’art norvégien.

Voici le premier autoportrait de l'artiste, réalisé lors d’un séjour à Skagen, au Danemark. Krohg se peint en plein jour, dans une pièce sobrement meublée, typique des intérieurs de ce village de pêcheurs. Il semble se présenter au monde en tant qu'artiste, à travers quelques détails: son regard confiant tourné vers le spectateur du tableau; sa palette pleine de couleurs et ses pinceaux en main enfin, son béret, accessoire typique du peintre, rappelant celui qu'arbore Rembrandt dans ses autoportraits.

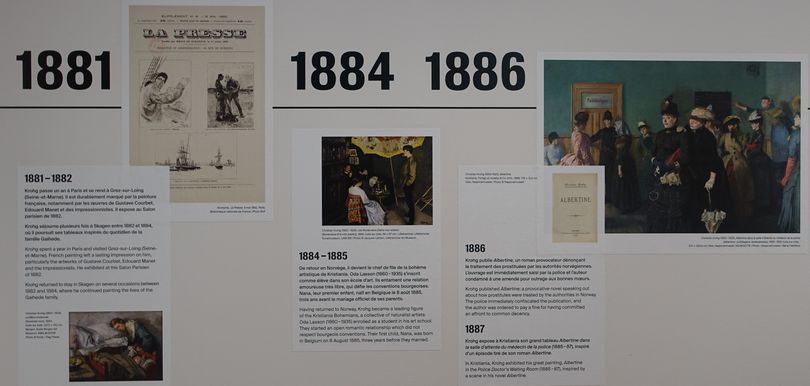

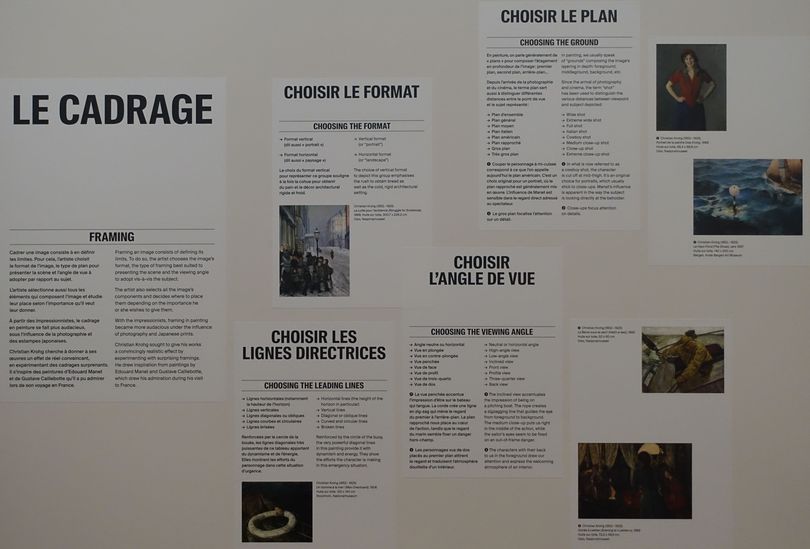

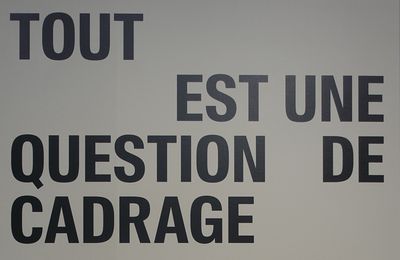

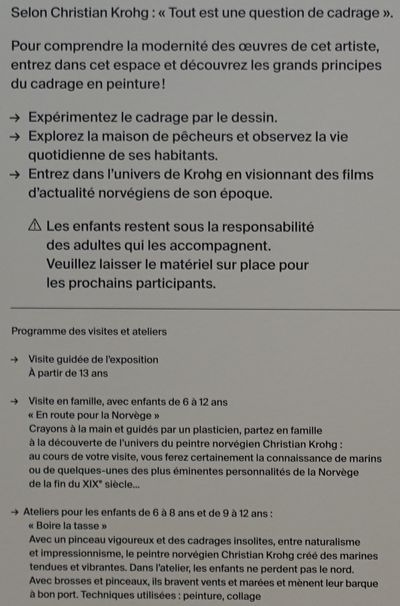

SECTION 1 - TOUT EST UNE QUESTION DE CADRAGE

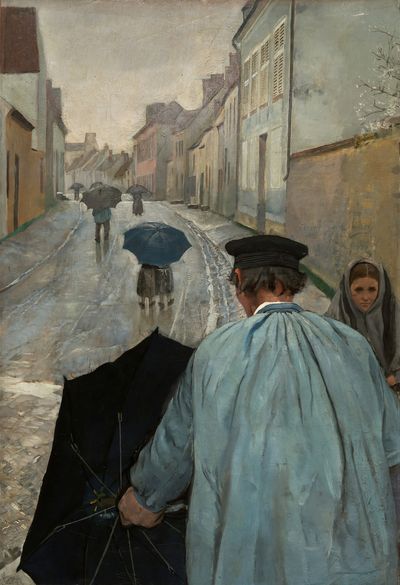

Pour Krohg, l’art doit toucher le spectateur et susciter son empathie, par le fond comme par la forme. Après des études en Allemagne, son séjour français – à Paris et à Grez-sur-Loing (Seine-et-Marne) – l’engage plus loin dans cette voie. À Gustave Courbet, il emprunte l’inspiration sociale; à Edouard Manet, des procédés picturaux pour impliquer physiquement l’observateur dans le tableau: personnages de dos au premier plan, figures pleinement absorbées dans leur tâche, regards directs vers le spectateur.

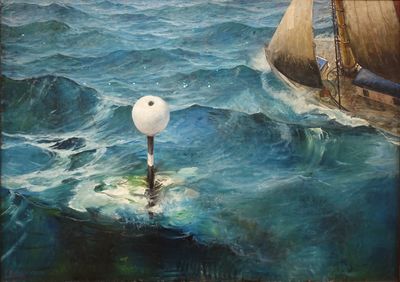

Mais ce que Krohg retient surtout de Manet et des impressionnistes, tel Gustave Caillebotte, ce sont les cadrages audacieux qui créent l’illusion de fragments de vie pris au hasard. Il ira jusqu’à en faire son slogan: «Tout est une question de cadrage.» Selon lui, l’image ne doit pas être construite en termes de perspective. Assis devant son sujet, il le peint dans une intense proximité. Krohg applique ces principes tout au long de sa carrière, notamment dans ses tableaux de marins qui éludent le paysage au profit de plans rapprochés sur l’action.

La vulnérabilité de l’homme face aux éléments est ici saisie avec force. Dans une composition audacieuse et dynamique, un homme se précipite pour lancer une bouée de sauvetage. On comprend qu’un marin vient de tomber dans la mer agitée et glacée. Mais ce drame, hors champ, demeure invisible: seules l’eau tourmentée et la bouée blanche, presque surnaturelle, captent l’attention. Ce point lumineux incarne l’espoir dans cette scène tendue, figée à jamais sur la toile.

Oslo, Nasjonalmuseet, NG.M.00991. Photo : Nasjonalmuseet / Jacques Lathion.

Krohg réalise ce tableau à Vasser, en Norvège, durant l'été 1882. Vêtu d’un chapeau et d'un manteau jaunes, un marin manœuvre un petit voilier sur une mer agitée. Le cadrage serré renforce la tension dramatique de la peinture, accentuée par le regard du pilote, fixé sur quelque chose que nous ne pouvons Voir, en dehors du champ. Une version ultérieure de cette scène, au cadrage élargi, révèle un paquebot à vapeur approchant du frêle voilier, suggérant un danger imminent de collision.

Dépouillée de gestes superflus et de détails extérieurs, la toile met l’accent sur la psychologie des personnages. Cette scène d’adieu, où le peintre fait poser sa tante et sa sœur, lance Krohg sur la scène artistique norvégienne avec un grand succès. Certains spectateurs considèrent néanmoins que le cadre est maladroit, le regard étant perturbé par la femme coupée sur la droite. Cette asymétrie, pourtant, est tout à fait intentionnelle. Elle annonce l’évolution future de l’artiste et son goût pour les cadrages audacieux.

Premier d’une série consacrée aux marins, ce tableau marque un tournant dans la carrière de Krohg et lui vaut un succès international au Salon de Paris en 1882. Le cadrage inspiré de la photographie crée une impression d'instantané et monumentalise la figure du marin. Le regard de ce dernier se fige un instant vers l'observateur, conférant à cette toile une modernité saisissante. L'expression du personnage traduit son intense concentration au moment de donner un ordre de manœuvre qui donne son titre au tableau.

Cette toile semble s'inspirer des scènes de rameurs de Caillebotte, notamment Partie de bateau (photo ci-contre), comme si Krohg cherchait à apprendre de l'artiste en l'imitant. Il en reprend le cadrage immersif, plaçant le spectateur dans la barque, assis face au rameur, ce dernier détournant le regard pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger derrière lui. La touche rapide et la lumière éclatante rappellent la peinture de plein air et les techniques des impressionnistes.

En 1882, Krohg peint le portrait du peintre suédois Karl Nordström lors d’un séjour à Grez-sur-Loing, village de Seine-et-Marne prisé des artistes. Krohg s’inspire de Gustave Caillebotte, en particulier de ses figures d’hommes au balcon (voir photo ci-contre), dont il a pu voir un exemple à l’exposition impressionniste de 1882 à Paris. Dans une lettre, Nordström confirme qu’ils travaillaient ensemble cet été-là pour s’imprégner de l’art moderne français découvert à Paris.

SECTION 2 - LA BOHÈME DE KRISTIANIA

De retour en Norvège en 1882, Krohg devient l’un des chefs de file de la ≪Bohème de Kristiania≫. Ce petit cercle d’artistes, intellectuels et étudiants – parmi lesquels les peintres Edvard Munch et Oda Krohg (née Lasson), ou l’écrivain Hans Jaeger – bouscule la capitale norvégienne par son mode de vie non conformiste et ses idées radicales.

Les grands modèles de la Bohème sont le critique danois Georg Brandes (1842-1927), dont Krohg dira qu’il fut l’un des ≪rares repères de sa vie≫, et le dramaturge norvégien Henrik Ibsen (1828-1906). Tous deux ont provoqué de nombreux débats de société, de portée parfois européenne, que ce soit sur la pauvreté urbaine, sur la prostitution, sur les droits des femmes ou encore sur la religion.

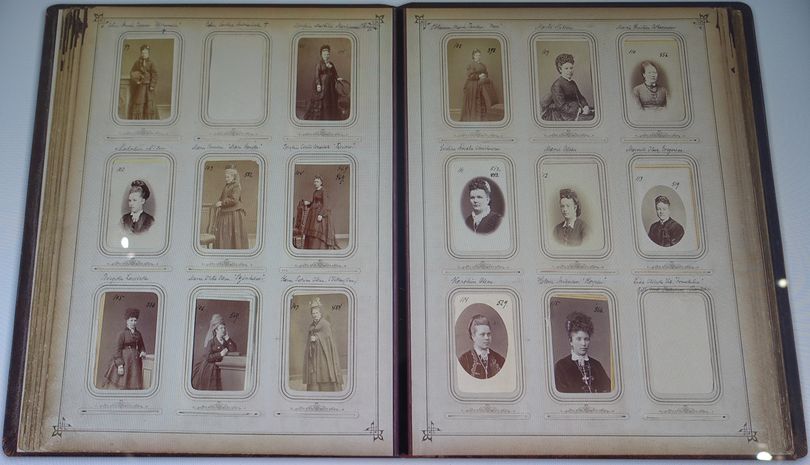

Krohg, aussi bien en tant que peintre qu’en tant qu’écrivain et journaliste, s’inscrit dans ce mouvement connu sous le nom de ≪percée moderne≫ ou de naturalisme scandinave. Son ambition est de produire un art qui puisse jouer un rôle dans le progrès social, et de donner une image réaliste de son temps, notamment à travers ses nombreux portraits des personnalités de la vie culturelle scandinave.

En 1885, Krohg présente ce portrait de l'artiste norvégien Gerhard Munthe à l'Exposition universelle d'Anvers. La critique française en souligne la modernité: l'influence de Manet se révèle en effet dans les coups de pinceau audacieux et la maîtrise de la palette chromatique. Munthe est représenté debout dans le Grand Café de l'avenue Karl-Johan, haut-lieu artistique et intellectuel de la capitale norvégienne. Vêtu d'un élégant manteau noir à col de fourrure, avec sa moustache soignée et son binocle, il incarne l'artiste dandy.

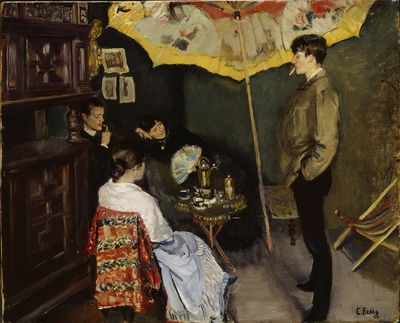

Krohg, en dévoilant ici son atelier, immortalise quelques-uns de ses élèves, sur lesquels il exerça une influence profonde. À gauche, Edvard Munch, encore inconnu, allume une cigarette qui éclaire subtilement son visage. L’actrice Constance Brun, souriante, regarde Kalle Lochen, peintre et acteur, qui se tient debout. Oda Engelhart, élève et maîtresse de Krohg, nous tourne le dos. Les objets insolites – parasol coloré, chaise longue – introduits dans l’atelier, sont autant de petits défis picturaux tels que le peintre aimait s’en lancer.

Kristiania, publié par l'auteur, 1885. Ouvrage imprimé.

Dans ce livre naturaliste, Hans Jæger décrit la vie bohème d'artistes et d'écrivains norvégiens. Ce reportage cru, prônant une morale sexuelle libertaire et une philosophie anarchiste, est immédiatement censuré. L'auteur est condamné pour immoralité, emprisonné, et il perd son emploi. L'œuvre, honnie par la bourgeoisie, suscite de violentes polémiques.

Impressionisten, n°4. Avril 1887. Journal imprimé. Oslo, Nasjonalmuseet.

Le journal clandestin, Impressionisten («L'impressionniste»), voix de la Bohème, paraît de 1886 à 1890, sous la direction de Krohg et Hans Jæger.

Dans le premier numéro - sur neuf au total - Jæger relate son emprisonnement consécutif à la publication de son roman Scènes de la Bohème de Kristiania. Malgré son titre, la revue défend le naturalisme en littérature plutôt que l’impressionnisme. Ce nom reflète toutefois une volonté de capter des impressions spontanées de Kristiania (actuelle Oslo), tout en évoquant l'avant-gardisme français.

En 1893, Krohg réalise le portrait du célèbre dramaturge suédois August Strindberg. Par les coups de pinceau dynamiques, la toile restitue la personnalité de l’écrivain dans toute sa puissance. Strindberg salue d’abord l’œuvre, mais l’amitié entre les deux hommes se détériore avant qu’elle soit achevée. En 1895, c’est un autre dramaturge, Henrik Ibsen, qui acquiert le portrait et l’accroche au-dessus de son bureau, affirmant qu’il travaillait mieux sous le regard «démoniaque» de son confrère.

Ce portrait de Gerhard Gran (1856-1925), historien de la littérature, reflète l'effervescence culturelle de Kristiania (actuelle Oslo). Dans sa toile, Krohg parvient à traduire aussi bien la stature officielle du professeur norvégien que l'amitié qui les lie. Gran se tient debout, les mains dans les poches, la veste ouverte, une posture peu classique qui exprime une certaine légèreté.

Krohg rencontre le paysagiste norvégien Frits Thaulow (1847-1906) lors de ses études à Karlsruhe, en Allemagne. Une profonde amitié naît entre eux. Bien qu’adepte du plein air. Thaulow est saisi dans son atelier, peignant un paysage enneigé par des touches rapides et empâtées qui évoquent l’impressionnisme. Thaulow s’installe en France en 1892, où il vivra jusqu'à la fin de sa vie, devenant une figure importante des milieux artistiques parisiens. Le musée d'Orsay conserve un portrait du peintre, avec ses enfants, par Jacques-Émile Blanche (voir ci-dessous).

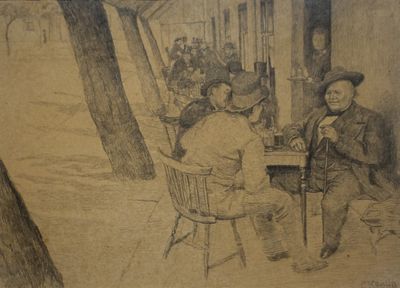

Hans Jæger (1854-1910), écrivain rebelle et anarchiste, est avec Christian Krohg la figure de proue du mouvement bohème. Ils fondent ensemble le journal Impressionnisten. Sven Jorgensen le représente ici assis face à une bouteille de vin dans un café, pensif, soulignant l'intensité de son esprit provocateur et son isolement.

Ce tableau, réalisé à l’été 1888 sur le domaine de vacances de la famille Lasson dans le fjord d’Oslo, a été peint quelques mois avant le mariage d’Oda Lasson et Christian Krohg. Le couple vient de traverser une période tumultueuse, marquée par des infidélités. L’artiste peint Oda de face, les mains sur les hanches, joyeuse et pleine de vie. Vêtue d’un chemisier rouge vif, cheveux lâches et sourire éclatant, elle incarne la femme forte, émancipée, pleinement consciente de sa valeur.

Ce portrait du rédacteur en chef Ola Thommessen, proche ami de Krohg, souligne sa stature officielle. Thommessen jouera un rôle clé en défendant ardemment Krohg après la saisie de son roman Albertine par le ministère de la Justice. Le lendemain de son intervention au tribunal, il publie dans son journal Verdens Gang le discours de Krohg, qui inclut les passages interdits du livre cités pour sa défense. Ce geste audacieux entraîne la saisie immédiate du numéro par les autorités.

Oda Lasson, épouse de Krohg, vient d'une famille influente: son père, Christian, est procureur général et parmi les dix enfants Lasson plusieurs ont marqué la vie culturelle norvégienne. Cette toile de 1889 donne à voir une réunion de la famille, après la réconciliation de Krohg et de son beau-père, qui l'accepte enfin comme gendre. Mariés et parents de deux enfants, Oda et Krohg semblent prêts à adopter une vie plus conventionnelle. Assise à gauche, Oda paraît songeuse, mais l'atmosphère générale est chaleureuse et sereine.

Espace de médiation culturelle

SECTION 3 - UN ART SOCIAL

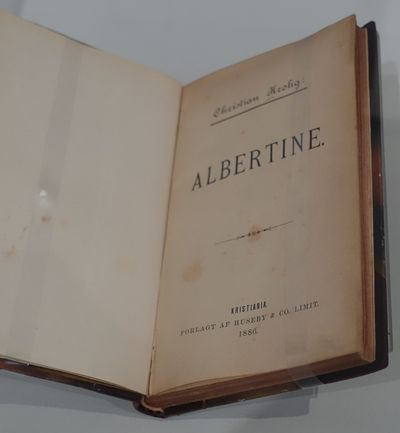

Dans ses écrits et conférences, Krohg explique que l’art doit jouer un rôle social, qui s’adresse à un large public tout en abordant des sujets sociaux. Ses œuvres relevant directement de l’art social sont peu nombreuses, mais elles ont eu un impact considérable sur la société norvégienne. Cela tient en partie au double scandale suscité par Albertine, le tableau et le roman, interdit et confisqué par la police dès le lendemain de sa publication.

Loin de toute idéalisation, ces peintures sociales sont dominées par un sévère pessimisme typique du naturalisme littéraire. Krohg explore la façon dont l’extrême précarité engendre la prostitution, l’alcoolisme, la maladie ou la mort, réduisant certaines vies à une ≪lutte pour l’existence≫, selon la formule de Charles Darwin. C’est d’ailleurs le titre du dernier grand tableau naturaliste de Krohg, La Lutte pour l’existence, poignant constat d’une société incapable de venir en aide à ses membres les plus vulnérables.

Krohg aborde la fragilité de l'existence à travers cette jeune fille mourante, probablement atteinte de tuberculose. La fillette assise sur son fauteuil occupe tout le premier plan, impliquant émotionnellement le spectateur, ainsi placé à son chevet. La sobriété de la scène place l'événement hors du temps tandis qu’une rose fanée suggère la fin inéluctable. Avec une grande intensité psychologique, Krohg évoque certainement dans cette toile le souvenir de la perte de sa sœur Nana en 1868.

Sur l'avenue Karl-Johan à Kristiania, au cœur de l'hiver, des femmes et enfants affamés tendent leurs mains gelées pour attraper du pain rassis offert par un boulanger. Serrés les uns contre les autres dans le froid, ils occupent la partie gauche du tableau, créant un déséquilibre avec la rue presque déserte, traversée par un policier indifférent à la scène. Inspirée par la formule de Darwin, «Struggle for existence» («la lutte pour l'existence»), cette grande composition naturaliste dénonce l'échec de la société à protéger ses membres les plus vulnérables.

Göteborg, Göteborgs Konstmuseum, F60. Photo © Gothenburg Museum of Art / Hossein Sehatlou.

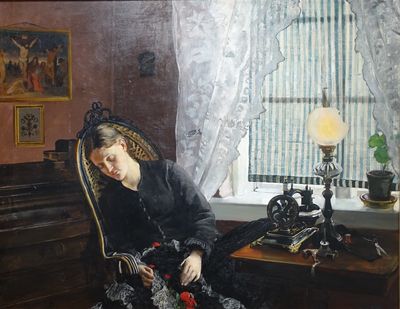

La série de tableaux de couturières, réalisés entre 1879 et 1885, sont des préludes à l'œuvre majeure de Krohg, Albertine. Dans le roman, la jeune fille n'exerce pas ce métier par hasard: on considérait alors, statistiques à l'appui, que la situation très précaire des couturières constituait une première étape vers la prostitution.

Fatiguée témoigne de l'évolution du style de Krohg en quelques années, alors qu'il explore le motif de la couturière: une touche plus visible, des contours flous et moins de détails que dans d’autres compositions sur le même thème. Entre-temps, l'artiste a séjourné à Paris où il a découvert les impressionnistes. Cette peinture montre à quel point les conditions de travail étaient exigeantes pour les jeunes couturières de l'époque.

Rendez-nous Albertine !

En 1886, Krohg publie Albertine, un roman réaliste aussitôt interdit pour atteinte aux bonnes mœurs. Il y raconte l’histoire d’une pauvre jeune fille enivrée et violée par un policier, puis convoquée au bureau de police pour y subir l’examen gynécologique, alors imposé aux prostituées, permettant d’éviter la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Ces épreuves la brisent et la précipitent dans la prostitution, illustrant un implacable déterminisme social. Ce que dénonce Krohg, c’est le traitement injuste que les autorités norvégiennes réservent à ces femmes, privées de liberté et sans loi pour les protéger.

Après la saisie du roman, la controverse enfle en Norvège, portée par des milliers de citoyens défendant la liberté d’expression. Pour sa défense, Krohg affirme que son récit s’inspire d’une histoire vraie confiée par l’un de ses modèles. Indigné, il s’est senti le devoir de la «crier au monde, afin que tous puissent l’entendre». Il en tire également son grand tableau Albertine dans la salle d’attente du médecin de la police.

Krohg réalise ici le portrait d’une prostituée du quartier pauvre de Kristiania (actuelle Oslo), dont la chevelure noir charbon et le teint clair créent un contraste saisissant. La jeune femme, surnommée Savart-Anna (Anna la brune) a posé pour son grand tableau Albertine. Elle y apparaît à l’arrière-plan vêtue d’une robe rouge et d’un manteau jaune, avec une expression pensive et sérieuse. Le titre du portrait, Jossa, se réfère au nom fictionnel de l’amie d’Albertine dans le roman.

Huile sur toile, 210 x 325,4 cm. Nasjonalmuseet, Oslo, NG.M.00776. Photo : Nasjonalmuseet / Børre Høstland.

Dans cette œuvre monumentale, Krohg synthétise son roman Albertine en une image. À l’arrière-plan à gauche, la jeune femme est convoquée pour un examen gynécologique après avoir été violée par un agent de police, un événement qui la précipitera dans la prostitution. La tête baissée, elle incarne la honte et la résignation, contrastant avec les autres femmes plus apprêtées, habituées à ce cadre. L’une d’elles, au premier plan, fixe le spectateur d’un regard direct et provocant, évoquant l’Olympia de Manet, peinte vingt ans plus tôt (voir reproduction plus bas).

La seule étude de composition générale connue pour Albertine est une photographie retouchée à la peinture en 1884. Elle permet de comprendre comment Krohg a progressivement construit la scène. Le peintre a lui-même posé sur la photo, incarnant l'agent de police, entouré par quatre modèles. Dans la version finale du tableau, la composition s'enrichit pour inclure treize personnages, chacun ajoutant à l'intensité dramatique et à la complexité de la narration.

L'écrivain et critique Georg Brandes fait découvrir à Krohg les auteurs naturalistes français, dont les romans attisent chez lui le désir de faire converger art et littérature, afin de dépeindre la société contemporaine dans toute sa vérité. Comme Émile Zola dans Nana ou Guy de Maupassant dans Boule de Suif, parus en 1880, Krohg explore dans Albertine la figure de la «femme déchue», contrainte par la société de vendre son corps pour survivre. Le roman a suscité un débat considérable en Norvège et au-delà, révélant les tensions morales et sociales de l'époque.

Oslo, Archives nationales de Norvège.

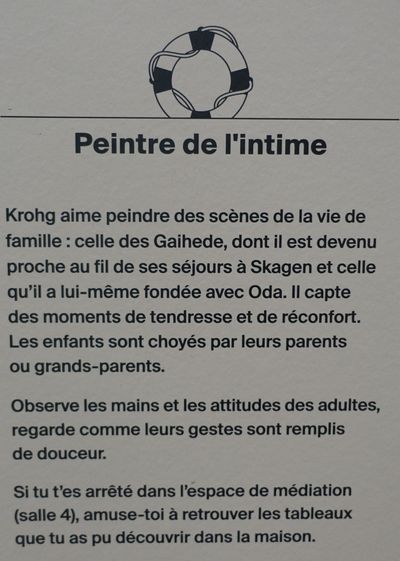

SECTION 4 - PEINDRE LA FAMILLE

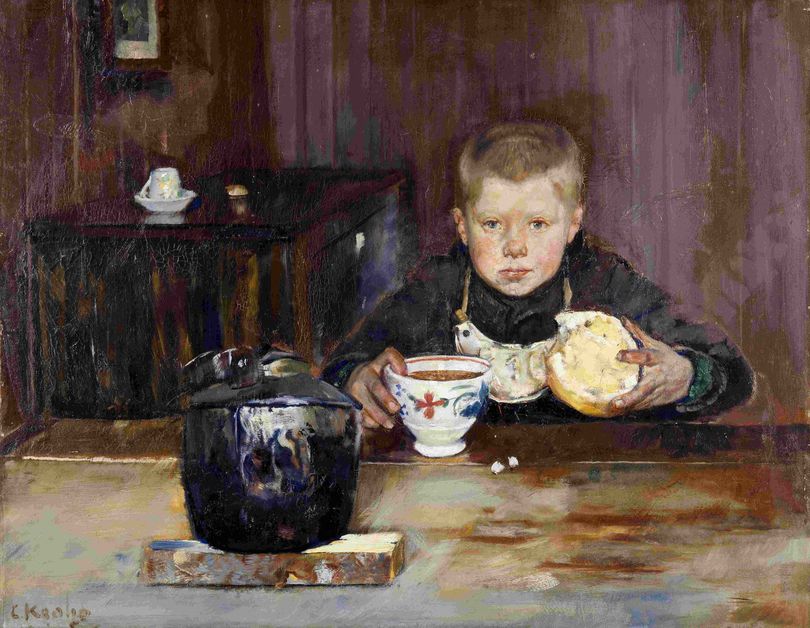

Quand Krohg découvre Skagen, au nord du Danemark, en 1879, ce sont les habitants qui le captivent, plus encore que la nature unique et la lumière. Les Gaihede, une famille de pêcheurs qui vivent à trois générations sous le même toit, deviennent le sujet principal de ses œuvres. Krogh les peint peu au travail. Il préfère les représenter chez eux, prenant soin les uns des autres, unis dans des relations de tendresse.

Lorsqu’Oda Lasson et Christian Krohg fondent leur propre foyer à la fin des années 1880, leur peinture s’en ressent directement. Oda représente Krohg en père aimant, antithèse de la figure autoritaire et despotique que combat la Bohème. Krohg peint Oda en mère attentionnée dans des moments de grande intimité – allaitement, lecture du soir – aux antipodes de sa réputation sulfureuse.

Toutes ces scènes de famille s’inscrivent dans la continuité des grandes compositions sociales de Krohg: une peinture de la sollicitude, l’idéal d’une société capable de s’occuper des membres les plus vulnérables.

À l’été 1889, Oda et Christian Krohg séjournent à Asgardstrand, au sud d’Oslo, ou naît leur fils Per, modelé probable de cette scène intime. La nourrice lave le nouveau-né, tandis que d’autres figures assistent à la scène et l’entourent avec bienveillance: sa mère Oda, avec la robe bleue, qui tient le savon, et ses demi-frères et sœurs Fredrik et Alexandra. À droite, Lyder Bruun, le parrain de l’enfant, introduit une présence masculine dans un rituel familial traditionnellement féminin. Krohg capte avec tendresse ce moment du quotidien, qu’il explore dans plusieurs versions.

Cette composition, à la fois naturelle et maîtrisée, témoigne du talent de Krohg pour saisir le quotidien avec réalisme. Lors de son séjour à Skagen en 1883, il peint avec subtilité l'épuisement d’une mère, Tine Gaihede, qui s'est endormie avec son tricot sur les genoux alors qu'elle berçait son enfant. Certains détails comme le bol de bouillie oublié, autour duquel tournent les mouches, et le cadrage resserré renforcent l'impression d’un instant pris sur le vif.

Tine Gaihede, assise de dos dans une robe bleu foncé, veille tendrement un enfant endormi ou malade, probablement sa fille Maren Sofie, âgée de trois ans. La sobriété du décor et de la palette - dominée par le gris, le bleu et le blanc - renforce l'atmosphère d'intimité. Sans montrer son visage, l'artiste traduit l'amour maternel dans l'attitude protectrice et rassurante de la mère. À travers cette scène ordinaire magnifiée par son réalisme, Krohg invite le spectateur à partager un moment de tendresse universel.

Après La Mère endormie et La Mère au chevet de son enfant (voir plus haut), Krohg poursuit le thème de la maternité. Tine Gaihede, assise de dos, s’occupe de sa fille Maren Sofie, âgée d’environ sept ans. L’atmosphère calme et intime évoque la peinture hollandaise prisée des artistes de Skagen ou encore les œuvres de Jean-François Millet, comme La Leçon de tricot (photo ci-contre). Ce motif simple montre à quel point Krohg est en possession de sa technique artistique, caractérisée par un espace pictural peu profond, une palette lumineuse et des touches libres.

Oda Krohg s'est elle aussi intéressée aux motifs familiaux. Elle représente son époux Christian réconfortant avec douceur leur fille Nana, alors âgée de quatre ans. Le tableau révèle une relation paternelle attentionnée et bienveillante. Ce geste contraste avec la figure du père autoritaire que Krohg et son cercle d'amis combattent. Homme moderne, Christian Krohg incarne, aux côtés d'Oda, une vision nouvelle de la famille, où parents et enfants sont unis par des liens de tendresse et de confiance.

Krohg donne ici encore une vision douce et apaisée de la vie familiale. Oda captive ses enfants en leur lisant une histoire avant leur coucher. La lueur d'une lampe renforce l'intimité de la scène en créant un effet de clair-obscur. Le tableau tire son titre d’un célèbre conte norvégien dans lequel une jeune fille, ayant rompu une promesse faite à un ours blanc ensorcelé, entreprend un long voyage semé d'épreuves pour le retrouver et le délivrer de son sort.

Dans Le Matin, Krohg s'inspire de sa vie familiale pour représenter sa femme Oda et leur fils Per, allongés dans un lit élégant. Réalisée peu après la naissance de l'enfant, la scène respire le calme et le confort: la lumière douce, le bouquet et le linge soigneusement disposé tranchent avec l'austérité des intérieurs de Skagen. Exposée à Kristiania (actuelle Oslo) à l'automne 1889, la toile est jugée trop intime par certains. Elle choque d'autant plus que le modèle, Oda, était aisément reconnaissable.