|

WORTH

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Parcours accompagnant l'article publié dans la Lettre n°620 du 16 juillet 2025 |

|---|

Avec quatre générations et près d’un siècle d’existence, Worth occupe une place à part dans le paysage des maisons de mode. Worth est en effet le nom d’un homme, Charles Frederick, et de ses descendants qui se succèdent à la tête de la maison. C’est aussi un mythe : celui d’une enseigne, fondée à Paris en 1858, dont le développement dicte bientôt une nouvelle forme d’organisation à l’industrie de la haute couture.Worth s’impose rapidement comme une référence, confortée par l’usage de la griffe que le fondateur transforme en y apposant sa signature manuscrite, et par une série d’innovations. Charles Frederick Worth adapte les principes sériels de la confection aux formes individualisées de modèles réputés uniques. Il met en place la saisonnalité des collections et la pratique des défilés, favorisant la commercialisation et le rayonnement de ses créations à travers le monde entier. Nombreux sont les legs que le système de la mode aura reçus de l’astucieux couturier – vite dépeint par ses contemporains comme un tyran autocrate et génial –, mais aussi de ses fils et petits-fils, souvent effacés derrière la figure du patriarche.

Retraçant l’histoire de la maison, de sa fondation par Charles Frederick Worth et son associé, le Suédois Otto Bobergh, jusqu’aux premières décennies du XXe siècle, l'exposition revient pour la première fois à Paris, en œuvres et en images, sur une dynastie et une griffe mythiques.

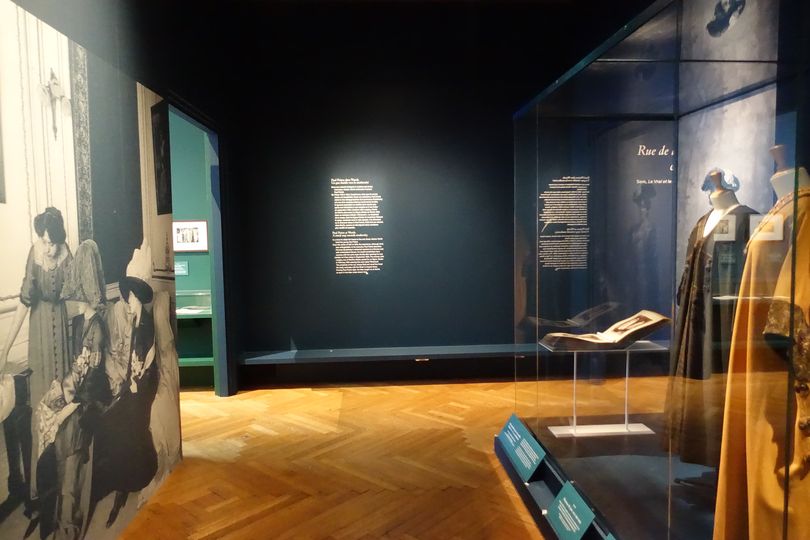

Le parcours invite à suivre l’évolution d’une mode sans cesse renouvelée, tout en restituant sa place à une adresse légendaire: le 7 rue de la Paix. Aux côtés des maisons concurrentes, c’est un univers méconnu, voire invisible, qui se révèle, où travaille le microcosme aussi discret qu’essentiel des couturières et des premières d’atelier, des tailleurs, des dessinatrices, des manutentionnaires et autres commis.

1 - WORTH & BOBERGH

Formé en Angleterre dans deux maisons de nouveautés, Charles Frederick Worth traverse la Manche en 1846 et entre, à Paris, chez Gagelin. Devenu premier commis de ce marchand renommé, le jeune Worth affine ses talents dans la vente des soieries, châles en cachemire et «confections», ces robes, mantelets et manteaux de cour produits en série puis adaptés aux clientes, qui contribuent à la notoriété de l’enseigne. Ayant rapidement acquis une place prépondérante dans l’affaire, il s’associe en mai 1853 à ses deux dirigeants.

Cependant l’énergie de Charles Frederick Worth dépasse rapidement celle de ses associés. En 1858, c’est en partenariat avec le Suédois Otto Gustav Bobergh que naît la maison Worth & Bobergh, au premier étage du 7 rue de la Paix. Proche des Tuileries, l’adresse, appelée à devenir mythique, permet à Worth de se projeter vers la cour impériale. Bientôt la princesse de Metternich, épouse de l’ambassadeur d’Autriche en France, lancera la carrière du couturier en portant ses toilettes, convoitées par les femmes de la cour et jusqu’à l’impératrice, avec qui Worth noue une relation qui survivra à l’Empire.

La reconnaissance impériale et le dynamisme du Second Empire seront les clés du succès de Worth & Bobergh. Charles Frederick Worth fait évoluer la forme de la crinoline, stimule les maisons de soieries lyonnaises et laisse libre cours à son goût pour les garnitures, dentelles, broderies, passementeries et galons, qui habillent ses modèles de manière toujours plus prononcée. Il bouleverse ainsi la mode de son temps et se crée une position sans pareille dans le paysage de la couture parisienne. Son épouse, Marie Vernet, interlocutrice primordiale des clientes comme de son époux, joue un rôle fondamental dans l’établissement et le développement de la maison.

Réalisé deux ans avant la disparition du couturier, ce portrait en pied figure le pionnier de la haute couture, fondateur de la dynastie Worth, au crépuscule de son existence. L’homme est représenté dans un style sobre et dépouillé, presque grave, élégamment vêtu d’une tenue de sortie. Au lendemain de la mort de Charles Frederick Worth, ce portrait sera exposé par ses fils dans son bureau du 7 rue de la Paix, puis intégré aux boiseries de l’hôtel de Jean-Charles Worth à Neuilly. Une copie par Henri Royer apparaît également dans des photographies de 1927, dans le bureau de Jacques Worth.

Les robes de la maison Worth & Bobergh sont, dans les années 1860, souvent de couleur unie. Elles associent une jupe, montée à plis portée sur une ample crinoline, et un corsage, que relie parfois une ceinture à pans. Ces modèles ne manquent pas d’évoquer les toilettes arborées par l’impératrice Eugénie et ses dames d’honneur dans le célèbre tableau de Winterhalter présenté dans l'exposition.

Cette robe, dite «à transformation», comporte deux corsages, l’un pour le jour, à manches longues (ici présenté), l’autre pour le soir, décolleté et sans manches.

C'est par l'entremise de Pauline de Metternich, femme de l'ambassadeur d'Autriche en France, que Charles Frederick Worth est introduit, en 1860, auprès de l'impératrice Eugénie. Il devient rapidement l’un de ses fournisseurs brevetés. Cette reconnaissance impériale lui confère dès lors un succès prompt et certain, lui ouvrant par là même les portes des différentes cours européennes. Le couturier imaginera de nombreuses robes pour l'impératrice, de la robe de cour à la robe de bal, en passant par de surprenantes tenues destinées aux bals costumés.

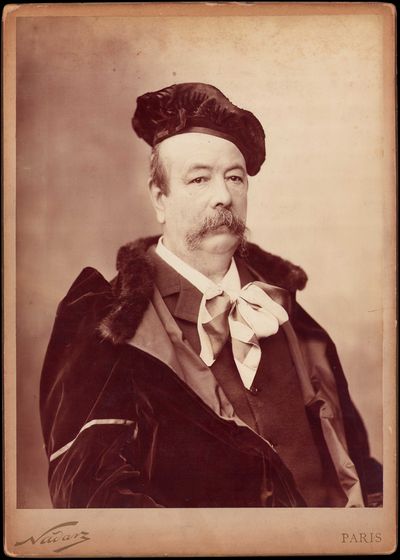

Une ample série de représentations (photographies et estampes) traduit la préoccupation de Charles Frederick Worth pour son image. Dans leur multiplicité, ces portraits transmettent l’idée du couturier artiste. Posant à la manière d’un Rembrandt de la mode, revêtu d’un béret ou d’une toque, et lové dans les formes amples d’un drapé presque intemporel, l’homme semble affirmer combien la haute couture est pour lui un art.

Mariée à Charles Frederick Worth dès 1851, Marie-Augustine Vernet (1825-1898) travaille chez Gagelin et Opigez, comme «demoiselle de magasin». La jeune femme devient très rapidement l'influente conseillère de son époux, et sa meilleure ambassadrice. Le couturier imagine pour elle des toilettes. Marie arbore ses créations et devient ainsi le premier mannequin vivant de l'histoire. C'est encore à elle qu'on doit la décisive rencontre avec Pauline de Metternich, femme de l'ambassadeur d'Autriche en France, qui sera l'une des premières clientes de la maison Worth.

Le luxueux château de Charles Frederick à Suresnes, réaménagé vers 1864 et rempli de collections, frappe les visiteurs français et étrangers, tels l'artiste Marie Bashkirtseff, la princesse de Metternich et l'écrivain Edmond de Goncourt. Le couturier adopte la devise «Obtenir et tenir» et appose ses armoiries (un gantelet tenant une serre d'aigle) ainsi que son blason sur ses objets personnels.

Le Second Empire est marqué par une succession de bals costumés à la cour, durant le carnaval, dans les ministères et les ambassades. Les commandes affluent chez Worth, qui donne libre cours à son inépuisable imagination. L'habileté de la maison réside dans la manière dont elle manie un large répertoire thématique et ornemental et l'adapte à des formes néanmoins répétées. Là se trouve certainement la clé de la rapidité avec laquelle Worth répond aux commandes de ses clientes, en un temps souvent record.

2 - WORTH & BOBERGH DEVIENT WORTH

En 1870, Charles Frederick Worth et Otto Gustav Bobergh mettent un terme à douze ans de collaboration. La vitalité rapidement retrouvée de la France, que célèbre l’Exposition universelle de 1878, offre au couturier un théâtre dans lequel sa maison prospérera.

Malgré des prix exorbitants, les commandes affluent du monde entier. La griffe Worth est partout, attisant curiosité et admiration, et permet au créateur d’imposer ses vues et ses modèles à des clientes dont la docilité face à ses diktats n’est cependant pas toujours acquise.

Si Charles Frederick Worth est proche du couple impérial sous le Second Empire, les changements politiques n’altèrent pas les liens étroits qu’il entretient avec ses contemporains – aristocrates, scientifiques, écrivains, artistes, qui accompagnent parfois leurs épouses dans ses salons. À ses côtés, ses fils Gaston et Jean-Philippe le secondent, le premier dans l’administration de la maison, le second dans la création. La signature autographe de Charles Frederick Worth, qui, vers la fin des années 1880, envahit la griffe, en dit long sur la renommée de la maison parisienne dont il n’est dès lors plus nécessaire de préciser l’adresse.

C’est le triomphe du style tapissier, caractérisé par une surcharge décorative. La crinoline, qui ne survit pas à l’Empire, laisse place à une robe dont le volume de la jupe est reporté dans le dos: tournures et faux-culs, qui amplifient l’arrière des silhouettes, supportent d’exubérantes accumulations d’étoffes, de rubans et de nœuds qu’une traîne prolonge le soir. C’est un sillage de garnitures et de passementeries que dessine la mode Worth, nourrie de références éclectiques et puisant dans une variété d’étoffes: soies, velours, damas, brocarts, souvent associés et contrastants.

Vêtement spécifique des années 1880, coupé près du corps, la visite apparaît avec la tournure et donne à la silhouette féminine un aspect un peu particulier. Les manches, simplement simulées, maintiennent les bras collés au corps. Ce modèle a été taillé dans un textile d'Afrique du Nord.

La comparaison du portrait de Louise van Loon-Borski par Alexandre Cabanel, présenté dans cette salle, avec cette robe Worth qu'elle portait pour ce tableau peut susciter quelque surprise: les couleurs y semblent très différentes. Au-delà de la licence artistique, c'est surtout la stabilité des teintures qu'il faut incriminer. Le bleu cyan éclatant du textile s'est ici transformé avec le temps en un vert plus foncé. La robe est fidèlement retranscrite par le peintre, peut-être à la demande de la cliente, qui l'aura choisie avec ce dernier.

En 1858, dans son essai De la mode, Théophile Gautier encourage les artistes à puiser leur inspiration dans les toilettes contemporaines et autres chatoyantes parures. Les créations de la maison Worth deviennent ainsi de véritables modèles et motifs pour les peintres. Ce luxueux portrait d'apparat de Madame Feydeau, mère de l’auteur dramatique Georges Feydeau et éminente figure de la haute société parisienne, témoigne de cet intérêt de Carolus-Duran, comme de sa dextérité à restituer les précieuses étoffes.

Paris, bibliothèque du musée des Arts décoratifs.

3 - VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE D'UNE FEMME

L’établissement progressif de la IIIe République, aux lendemains de la guerre franco-prussienne de 1870, ouvre une ère prospère pour la maison Worth. Une clientèle diversifiée et toujours plus nombreuse fréquente, rue de la Paix, une maison au lustre sans guère d’équivalent. L’aristocratie, la haute bourgeoisie, les riches clientes étrangères et les actrices délaissent désormais leurs couturières pour les «grands couturiers», et trouvent chez Worth une mode en constante évolution, habillant les différents moments de la journée.

Dans la dernière décennie du XIXe siècle, alors que Jean-Philippe Worth succède à son père, disparu en 1895, la maison continue d’offrir à ses clientes ces robes du soir que l’on associe encore largement au nom de Worth aujourd’hui. La traîne s’allonge, les drapés s’effacent au profit d’une silhouette fluide où les lignes l’emportent sur l’accumulation d’étoffes des périodes antérieures. De riches garnitures animent toujours ces robes coupées dans des soieries opulentes. Dentelles, jais, perles, fleurs artificielles participent de la théâtralité que Jean-Philippe Worth affectionne à son tour.

Ce n’est pas tout: outre des tea-gowns, robes d’intérieur adoptant souvent la ligne princesse (sans couture à la taille) que Worth a inventée, la maison propose à ses clientes des robes de jour, tailleurs et manteaux structurés que portent les femmes dans leurs activités quotidiennes et même sportives. À rebours, les extraordinaires bouillonnements d’étoffes des capes et manteaux du soir accompagnent les sorties nocturnes et jouent de leurs effets de matières et de formes sous la lumière des éclairages artificiels.

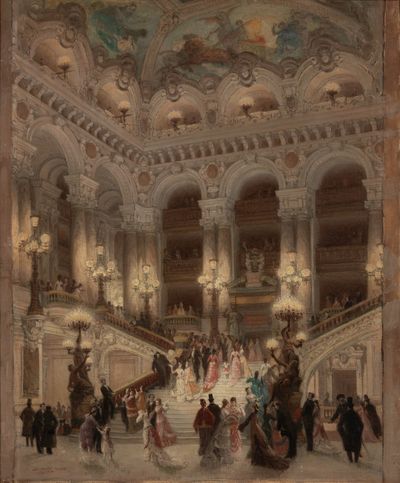

Si Adèle d'Affry, duchesse de Castiglione Colonna, dite «Marcello», est une cliente fidèle de la maison Worth, respect et admiration sont réciproques. La duchesse multiplie les achats onéreux auprès de la maison de couture et Charles Frederick Worth collectionne les œuvres de l'artiste. Ainsi, de cet imposant buste, déclinaison de la Pythie de bronze en pied que la sculptrice présente au Salon de 1870, et qui divise alors la critique. Cette dernière sera acquise par l'architecte Charles Garnier pour décorer le grand escalier du nouvel Opéra inauguré en 1875.

Les robes de mariée contribuent durablement à la réputation de Worth auprès d'une clientèle française et étrangère fortunée. Ce modèle somptueux fut porté par l'Américaine Annie Schermerhorn pour son union avec l'explorateur John Innes Kane le 12 décembre 1878.

En 1894, la revue La Grande Dame constate que la vie de château impose de changer quatre fois de tenue par jour. Le costume tailleur pour le matin, de lainage l'après-midi, la toilette d'intérieur à cinq heures et la robe du soir, qui «apparaît décolletée et d'étoffe luxueuse dès l'heure du dîner».

Musée d’Orsay, Paris, France. © RMN Grand Palais (Musée d’Orsay) / Photo Hervé Lewandowski.

Cette cape a été portée par l’arrière-arrière-grand-mère de la donatrice, Eugénie Baliol Brett (1814-1904), vicomtesse Esher. Si la reine Victoria n’a que peu de goût pour la mode française, l’aristocratie britannique est très attachée à Worth pour les robes de bal ou de réception à la cour. Le large pli plat du dos évoquant les robes à la française du XVIIIe siècle témoigne de la prédilection de Worth pour la période. Les garnitures de bouillonnés sont typiques du travail de Jean-Philippe Worth.

Musée Carnavalet - Histoire de Paris / Prêt exceptionnel.

© Collection particulière.

4 - HISTORICISME ET TRAVESTISSEMENT

The Metropolitan Museum of Art / European Paintings, New York, États-Unis. CCØ The Metropolian Museum of Art, New York.

La tendance historicisante qui imprègne la mode en ce dernier tiers du XIXe siècle est omniprésente chez Worth et persiste malgré les changements qui affectent la silhouette. De la Renaissance au XVIIIe siècle, de multiples influences, habilement conjuguées, marquent les collections et en enrichissent la lecture. Crevés, manches bouffantes surdimensionnées, cols Médicis, guipures, jabots et manchettes, fichus, nœuds, ruchés et falbalas, basques, plis Watteau…, les citations sont nombreuses. De la tea-gown à la robe du soir, du collet (cape courte) au manteau d’opéra, les musées américains en conservent d’éloquents témoignages. En effet, la clientèle d’outre-Atlantique, avide de nouveautés, se presse au 7 rue de la Paix. Cette richesse d’influences se lit également à travers les motifs. Ainsi, le tissu Tassinari & Chatel «Reine des fleurs» utilisé pour une robe du soir tire-t-il son origine de la chambre de Madame du Barry à Versailles. La tea gown de la comtesse Greffulhe reprend pour sa part les motifs en médaillon d’un velours ottoman du XVIe siècle.

Animé d’une passion familiale pour le travestissement, Worth donne libre cours à sa prodigieuse créativité lors de mémorables bals costumés organisés à Paris, Londres, New York, qui contribuent à son immense renommée. La prédilection de la maison pour l’historicisme s’y exprime pleinement. Nombre de costumes s’inspirent de portraits célèbres des maîtres anciens.

Donné à Londres le 2 juillet 1897 pour le jubilé de diamant célébrant les Soixante ans de règne de la reine Victoria, le mémorable bal Devonshire réunit 700 invités et défraya la chronique. L'hôtesse était costumée par Worth en Zénobie, reine de Palmyre.

Les costumes, historiques ou allégoriques, devaient être antérieurs à 1815. Nombre d'entre eux s'inspiraient de portraits anciens.

C’est sur les conseils de Jean-Philippe Worth qu’en 1920 Mrs Franklin Gordon Dexter fit don de ses modèles à l’Union centrale des arts décoratifs. Cette cliente américaine manifeste un goût prononcé pour la couleur orange, comme en témoignent quelques-unes de ses robes.

Ce ravissant corsage joue sur l'opposition du taffetas de soie noir avec la clarté du col et des poignées de dentelle qui y sont apposés. Inspirée des portraits flamands du XVIIe siècle, tels ceux de Van Dyck, cette pièce met les références historiques en abîme: datant du tout début du XXe siècle, elle renvoie aux créations historicistes de Charles Frederick Worth et à un corsage de travesti qu'il fit pour la princesse de Metternich sous le Second Empire.

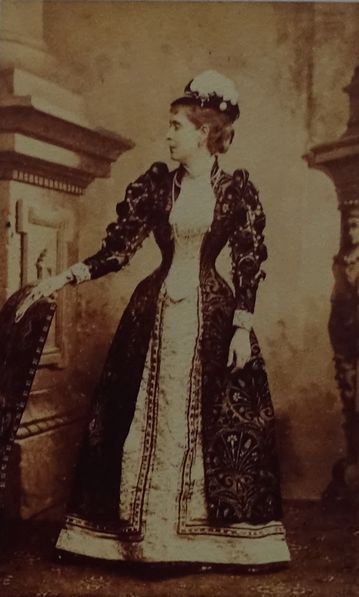

Pauline Mahler, épouse de l'ingénieur de la marine Edmond Récopé, est ici vêtue d’une robe à l'anglaise de style Louis XVI attribuée à la maison Worth, probablement portée à l'occasion d'un bal costumé. Ce pastiche historicisant, spécialité de la maison de haute couture, participe de l'engouement de la haute société du XIXe siècle pour l'art de l'Ancien Régime, dont elle reprend les codes d'apparat.

Ce type de col en guipure à pointes et surdimensionné, retombant sur les manches, de style Louis XIII, est très en vogue au début des années 1890. L'ampleur des manches, serrées aux poignets, est typique de la période.

Cette tea gown a été portée par Mrs Calvin Stewart Brice.

L'homme de lettres André de Fouquières se souvient de ce travestissement créé par Worth en 1891. «Ce fut une véritable entrée à sensation que celle de Madame de Bénardaky, à un bal costumé donné en l'hôtel Cernuschi, et où elle apparut, minuit sonnant, drapée et costumée en Walkyrie, dans tout l'épanouissement de sa beauté.»

Vêtement d'intérieur, la tea gown connaît un succès considérable de la fin du XIXe siècle à la guerre de 1914. «À cette toilette [...] il faut, pour conserver l'aspect d'intimité, un certain vague: très ajustée sous les bras, ses devants n'ont pas ou à peine de pinces [...]; les dos auront, pour la plupart, un pli Watteau [...]», conseille la revue Les Modes en février 1901. Ce modèle historicisant témoigne du goût de Worth pour le XVIIIe siècle.

Londres, Victoria and Albert Museum.Ces photographies présentent des modèles revêtus de costumes de théâtre. Sans que l'on sache les rattacher à des commandes ou à des pièces précises, il est possible de reconnaître des figures mythiques et historiques: Cléopâtre, Desdémone, des souveraines byzantines ou renaissantes, etc. Ces images disent beaucoup du vocabulaire historiciste de la maison: certains détails se retrouvent dans les travestissements que Worth créait pour le grand-monde. Les échos avec les tenues du bal Devonshire sont ainsi fréquents.

Riche mécène originaire de La Nouvelle-Orléans, Madeleine Cartwright arrive à Paris au début des années 1880. Elle participe activement à la vie mondaine de la capitale et en fréquente les lieux prisés. Parallèlement, elle organise chez elle des bals costumés, des dîners comme des soirées musicales, où se pressent nombre d’artistes. Campée dans une attitude désinvolte et peu conventionnelle, Madeleine Cartwright est ici portraiturée en pied, dans l’intimité de son précieux intérieur, arborant une somptueuse robe mêlant dentelle, soie et satin, création de la maison Worth.

5 - CLIENTES ET MOMENTS D'EXCEPTION

Prisées des têtes couronnées et de l’aristocratie, les créations de Worth rayonnent dans les cours européennes. La robe de mariée, la robe de présentation, le manteau de cour et la robe de cérémonie figurent parmi les spécialités de la maison. Tant et si bien que Worth choisit, pour se représenter à l’Exposition universelle de 1900, de mettre à l’honneur les préparatifs d’une robe de présentation à la cour.

En 1867, Worth livre la robe de l’impératrice Élisabeth d’Autriche, mieux connue sous le nom de Sissi, lors de son couronnement de reine de Hongrie. La maison crée aussi les garde-robes des tsarines, exposées au 7 rue de la Paix avant leur expédition en Russie, pour les couronnements d’Alexandre III, en 1883, et de Nicolas II, en 1896. Les liens avec les cours d’Espagne et du Portugal sont également étroits. Quoique la reine Victoria préfère les toilettes des couturières anglaises, l’aristocratie britannique affectionne les créations de la maison Worth. Pour preuve, Worth ouvre au tout début du XXe siècle une succursale à Londres, au moment où les préparatifs du couronnement d’Édouard VII battent leur plein.

Mises à l’honneur dans cette salle, les toilettes de l’Italienne Franca Florio, de l’Américaine et Britannique Mary Victoria Leiter, ainsi que de l’extraordinaire comtesse Greffulhe, modèle de la duchesse de Guermantes de Proust, rappellent jusqu’où s’étend le règne de Worth sur la mode internationale.

Elisabeth de Riquet de Caraman-Chimay, comtesse Greffulhe (1860-1952), est passée à la postérité comme modèle de la duchesse de Guermantes de Proust. Le Palais Galliera conserve la garde-robe de cette femme d’une beauté éblouissante, aux goûts sûrs et personnels. La Robe aux lys, dans laquelle elle s’est fait photographier à plusieurs reprises, est unique parmi les créations de Worth, avec ses grands lys blancs contrastant sur le velours noir.

Franca Florio (1873-1950), épouse de l’entrepreneur et armateur sicilien Ignazio Florio, reçoit nombre de personnalités dans son palais de Palerme. En mai 1902, elle devient dame d’honneur de la reine Hélène, épouse de Victor-Emmanuel III. Créé à cette occasion, ce manteau de cour fut également porté en 1904 à Vienne, à la cour de François-Joseph, puis à Berlin à la cour de Guillaume II. Des fleurs en organza bordent le bas de la traîne.

Cette robe a été portée par l’épouse d’Henri Viguier, président-directeur général du Bazar de l’Hôtel de Ville, née Renée Normant. Témoignant du goût de Worth pour le XVIIIe siècle, elle reprend le tissu Tassinari & Chatel «Reine des fleurs», qui tire son origine de la chambre de Madame du Barry à Versailles. Ce motif se décline également en rose.

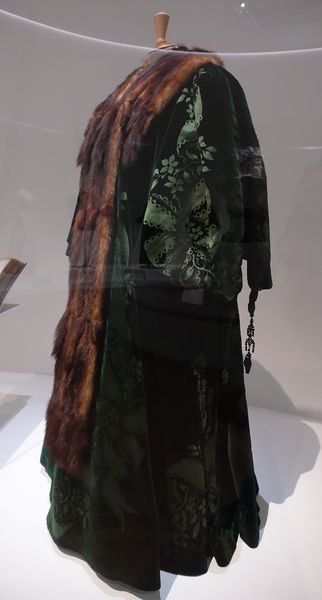

La ligne princesse de cette exceptionnelle tea-gown, sans couture à la taille, la disposition et les dimensions des motifs disent beaucoup de l’élégante silhouette de la comtesse Greffulhe. Le tissu de la maison Tassinari & Chatel, électrique dans ses tons «vert et marine», reprend les dessins en médaillon d’un velours ottoman du XVIe siècle. La singularité d’une telle pièce renseigne sur le dialogue que certaines personnalités entretenaient avec Charles Frederick puis Jean-Philippe Worth, en dépit de la légende de couturiers imposant entièrement leurs vues à leurs clientes.

C'est au peintre lorrain Émile Friant que Jean-Philippe Worth confia, en 1889, l'exécution du portrait de sa fille, Andrée Caroline. La grande qualité de cette œuvre, alliant la finesse et la précision de la touche à une perception intuitive de la personnalité du modèle, put inciter Charles Frederick Worth, en 1893, à commander à l'artiste son propre portrait, exposé dans la première salle. Les relations amicales entre Friant, portraitiste de la famille, et les Worth se prolongeront jusqu'en 1906.

Cette cape magistrale a été taillée par la maison Worth dans un manteau d'apparat de Boukhara (actuel Ouzbekistan) offert à la comtesse Greffulhe par le tsar Nicolas II. Le remploi de ce manteau traditionnel ouzbek en fait un véritable objet de mode. Les bandes de velours moderne encadrant le tissu ancien ont été adjoints par Worth pour créer cette grande forme enveloppant tout le corps, et ceignant la tête d'un grand col. Les fleurs de dentelle métallique appliquées, imitant les modèles de Boukhara, en exaltent la beauté.

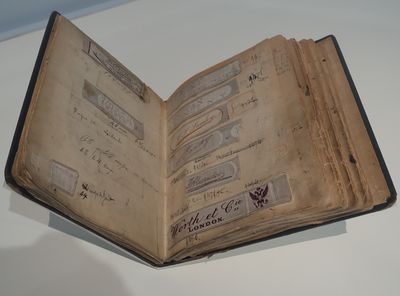

La maison Faure Frères est, depuis le XIXe siècle, spécialisée dans la fabrication de rubans. Installée à Saint-Étienne, elle fournit à Worth plusieurs griffes, dont la célèbre griffe-signature, mise au point à la fin des années 1880. Elle succède à celle utilisée depuis 1870, où le nom Worth et Paris apparaissent en capitales d'imprimerie, en deux registres superposés.

Les archives Tassinari & Chatel recèlent un ensemble d'albums préservant la mémoire des tissus produits par la maison. Ces échantillons, appelés «tirelles», révèlent la variété des productions de l'entreprise. Parmi eux se détache un curieux tissu, dont le motif n'était autre que le portrait de Charles Frederick Worth. Les livres de commande de la maison indiquent que 54 mètres en furent tissés, en 1888, à la demande du fournisseur Grossetête, pour un usage aujourd'hui inconnu.

Dans la fabrication d'un tissu, l'étape de la mise en carte consiste à transcrire un dessin afin de permettre son tissage, au moyen de signes reportés sur un papier quadrillé. Pour être lisible, la mise en carte est effectuée à très grande échelle: dans le cas présent, la représentation schématique des milliers de fils nécessaires pour tisser le portrait de Charles Frederick Worth, de très grandes dimensions, aboutira à la création d'un portrait tissé d’une dizaine de centimètres seulement.

Jean-Philippe Worth, dans son livre A Century of Fashion, rappelle comment le tout jeune Charles Frederick Worth, encore en Angleterre, est saisi en contemplant un célèbre portrait de la reine Élisabeth 1re, le «Rainbow Portrait». L'œuvre, reproduite en exergue de l'ouvrage, montre cette souveraine qui «voit tout et entend tout» portant une robe dont le tissu est emblématique de cette omniscience: il est parsemé d'yeux et d'oreilles.

6 - RUE DE LA PAIX LES ATELIERS WORTH

«Si vous voulez voir l'âme de Paris [...] allez aujourd'hui sur le coup de quatre heures, vous promener rue de la Paix. Nulle part au monde, [...] vous ne recevrez aussi brutalement la sensation grisante du luxe, de l'élégance fastueuse, du superflu fragile et triomphant» conseille Le Figaro du 10 juin 1905.

L'installation de Charles Frederick Worth, 7 rue de la Paix dès 1858, ouvre «à ses véritables destinées cette voie sacrée de la mode», selon les propres termes du caricaturiste Sem. Installés à sa suite, couturiers et joailliers, modistes, chapeliers, tailleurs, emballeurs layetiers et parfumeurs, dont le nombre est impressionnant, font la renommée de la capitale de la mode.

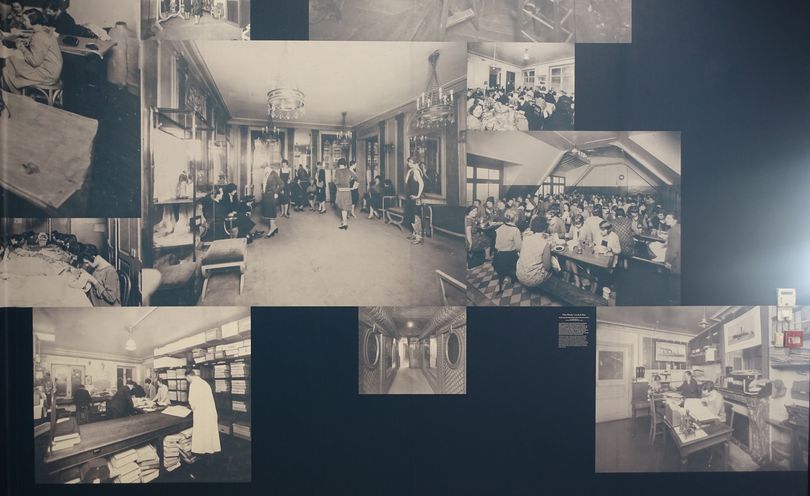

Les immeubles en façade de la rue de la Paix et de la place Vendôme s'ouvrent par de larges vitrines en rez-de-chaussée. En étage, les salons luxueux accueillent une clientèle cosmopolite, descendue dans les plus grands hôtels, venue à Paris renouveler sa garde-robe en été comme en hiver. Foisonnant d'activité, les ateliers occupent tous les niveaux.

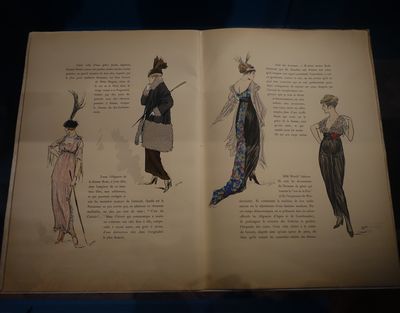

Aux côtés de Worth, la réputation du quartier repose, avant la Première Guerre mondiale, sur les maisons Paquin, Doucet (n°3 et n°21 rue de la Paix), Dœuillet et Chéruit (n°18 et n°21, place Vendôme) qui occupent une place de tout premier plan dans le milieu de la haute couture. L'album Les créateurs de la mode publié en 1910, dont on peut ici écouter des extraits, nous restitue l'ambiance de ces salons.

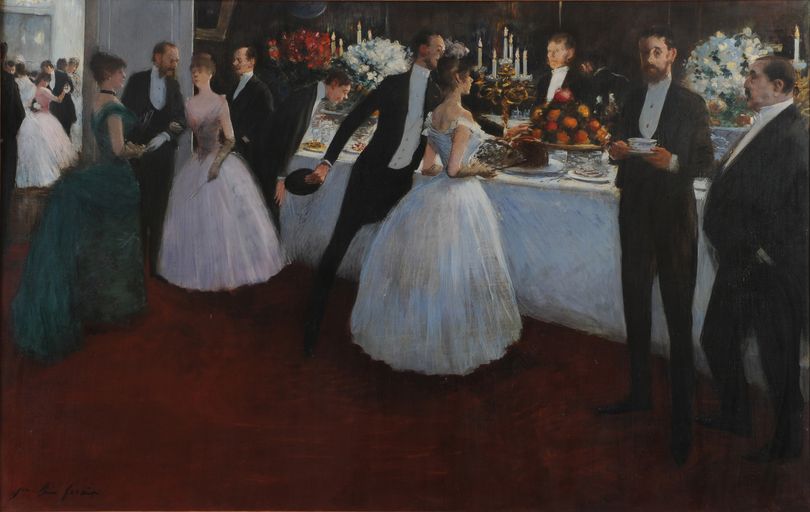

Cette toile de Jean Béraud figure le 3 rue de la Paix, voisine de la maison Worth, sise au numéro 7, et la sortie des ouvrières de l'atelier de haute couture de Madame Paquin. Toutes ces dames arborent la même élégante silhouette, agrémentée de chapeaux et sacs à main, reflet du prestige de l'illustre maison qui les emploie. Fondée en 1891 par Jeanne Paquin (1869-1936), la maison de couture continuera ses activités jusqu'en 1956.

Un pas timide vers la modernité

Dans une volonté d'adapter la maison aux temps nouveaux, Gaston Worth embauche le jeune Paul Poiret.

De l'hiver 1901 à 1903, l'expérience, que de courte durée, est inoubliable. Dans ses mémoires, Paul Poiret relate la vive désapprobation de la princesse Bariatinsky à la vue d'un manteau kimono à parements brodés. Il reprend cependant ce modèle avec succès peu après son installation à son compte au 5 rue Auber en septembre 1903. L'actrice Lillie Langtry, cliente de Worth, pose pour Le Figaro-Modes en février 1905 dans ce manteau intitulé «Révérend». La simplicité de la coupe, dont les lignes fluides et novatrices libèrent le corps, contraste avec la robe ajustée, à la silhouette en S. Donnant raison à Paul Poiret, l'idée fait son chemin chez Worth, comme en témoignent deux manteaux plus tardifs ici exposés.

- Worth. Manteau de jour, vers 1912. Drap de laine ocre, satin de soie noir, tulle noir brodé de fils métalliques or; passementerie de soie noire et fils métalliques, boutons en passementerie de soie ocre; doublure en satin de soie noir. Palais Galliera, musée de la Mode de Paris. Don des héritiers de la princesse Murat.

Apprenti chez Worth entre 1901 et 1903, Paul Poiret suscita l'incompréhension avec un manteau en forme de large kimono.

Dix ans après, les deux modèles exposés, dont l'un a été porté par la princesse Murat, témoignent de l'influence tardive du jeune couturier sur le style de la maison Worth.

Installé au 7 rue de la Paix, Worth a pour voisins directs, au tournant du siècle, la maison de couture Boué Sœurs, au 9, et la joaillerie Cartier, au 11-13. Les guides touristiques ne manquent pas d'envoyer leurs lectrices chez Worth. Introduites dans les salons, les clientes y assisteront peut-être aux défilés dont Worth est l'un des premiers à faire un événement saisonnier. À qui n'oserait passer le seuil, la décoration de la façade réservera parfois un spectacle grandiose: pavoisé pour le séjour des souverains russes ou du roi d'Angleterre Édouard VII à Paris, il l'est plus encore lors du passage de George V et de la reine Mary en avril 1914, Les armes d'Angleterre, recouvertes d'ampoules électriques, drainent jour et nuit une foule immense.

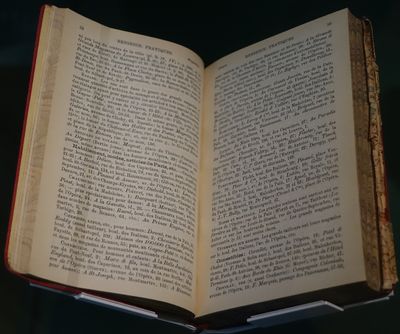

Initiateur d'une série de guides de voyage au format «de poche», Karl Baedeker, libraire et écrivain allemand, révolutionne ainsi le modèle originel et les habitudes des utilisateurs. Dans cet ouvrage daté de 1878, la rue de la Paix et ses enseignes prestigieuses sont fortement recommandées comme un passage obligé de tout voyageur qui s’aventure à la découverte de la capitale.

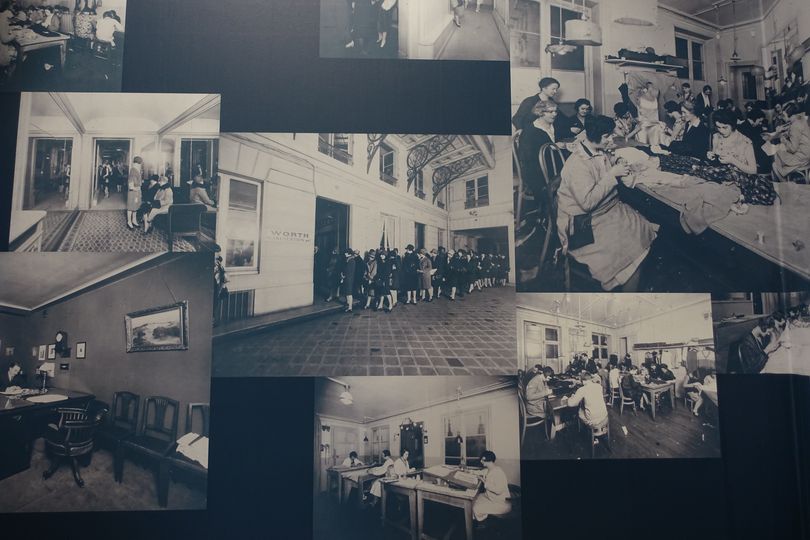

La célèbre enfilade des salons Worth, peuplée de clientes et de vendeuses, offre l’image publique de la maison. L’envers du décor se déploie dans les étages de l’immeuble que Worth occupe en s’agrandissant, tout au long de son existence, au 7 rue de la Paix. Sur huit niveaux, du sous-sol au septième étage, des balcons sur rue aux cours intérieures, se répartit un univers de métiers et de savoir-faire, ainsi qu’une petite société humaine comptant un bon millier de personnes dès les années 1870.Au deuxième étage, les dessinateurs côtoient les modèles, l’atelier des tailleurs ainsi que le centre névralgique de la maison: la manutention de la confection. C’est là que les coupons sont stockés, avant de passer par les mains des coupeurs qui livreront, en pièces détachées, les éléments d’un patron aux couturières et tailleurs chargés de les assembler.

Les ateliers, aux troisième et quatrième étages, associent ces éléments essentiellement à la machine. Ainsi, l’artisanat d’exception qu’est la haute couture peut-il produire des vêtements dans des quantités considérables. L’ornementation viendra les singulariser, permettant également la modulation du prix. Les 10 000 pièces qui sortent chaque année de la maison, vers 1900, seront ainsi individualisées au moyen de garnitures: passementeries, rubans, perles, qui en feront des pièces quasiment uniques.

Des réfectoires et des cuisines pour le personnel côtoient, dans les étages, une mécanicienne, des bureaux et des magasins. Un atelier de photographie installé sous les toits permet, enfin, la prise de vue des créations et, par-là, le dépôt des modèles, rempart face à la contrefaçon.

Pour une raison inconnue, cette somptueuse robe de mariée n'a pas été livrée à Mademoiselle Récopée. Garnie de ses papiers de soie, elle a conservé l'étiquette indiquant le numéro du modèle, le nom de la cliente et celui de l'atelier.

Une assemblée de catherinettes entoure ici Jean-Charles Worth. Les costumes sont variés: tenues à l'antique, évocations assyriennes, mais aussi de nombreux costumes d'équipage avec bicorne et cor de chasse. Deux détails arrêtent l'œil: la moustache de Jean-Charles, facétieusement taillée en W inversé, et la jeune femme en saint Nicolas. Le clin d'œil est charmant, les Nicolas étant l'équivalent masculin des catherinettes pour les hommes de plus de 30 ans.

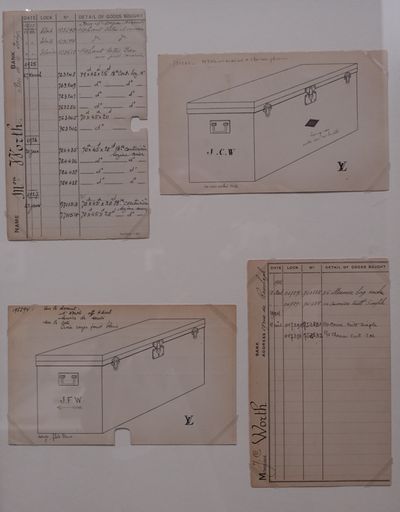

La maison Worth commande 15 bagages entre 1902 et 1927, dont, le 26 mai 1902, 3 malles pour le compte du banquier John Pierpont Morgan, ami de Jean-Philippe. Jacques Worth fait 2 commandes en 1913 et 1915, dont 1 cantine militaire personnalisée de ses initiales, de la mention «M. Worth off. service de santé» et d'une croix rouge sur fond blanc. Médecin de formation, Jacques Worth est mobilisé le 2 août 1914 comme officier d'administration du service de Santé.

Jean-Charles Worth commande 6 bagages entre 1920 et 1924, à ses initiales.

Cette malle a été produite par le malletier Vuitton en 1882. L'étiquette, «envoi de Worth 7 rue de la Paix, Paris», atteste de son usage pour le transfert à Boston de pièces confectionnées par la maison de haute couture. Les initiales «M. L. B» mettent sur la voie d'une cliente américaine, Mrs Beebe, appartenant à l'une des principales familles de marchands et hommes d'affaires bostoniens de l'époque.

7 - UN NOUVEL ÂGE D'OR

LA MAISON WORTH À L'ORÉE DU XXe SIÈCLE

À l’orée du XXe siècle, le succès de la maison demeure incontesté. Les talents de gestionnaire de Gaston Worth, fils de Charles Frederick, la font alors prospérer. Worth a conservé une impressionnante clientèle française et internationale issue de l’aristocratie, de la haute bourgeoisie et du monde artistique. La maison entretient des liens étroits avec l’univers du théâtre. Actrices et divas, parmi lesquelles Eleonora Duse ou Ida Rubinstein, franchissent le seuil du 7 rue de la Paix.

Un retour au Premier Empire (1804-1815), auquel Worth ne fait pas exception, s’observe chez les couturiers autour de 1910. Les collections déclinent nombre de modèles à la silhouette droite et fuselée, dont l’élégante Gazette du Bon Ton assure une constante publicité. En 1914, dans l’album Le Vrai et le Faux Chic, le caricaturiste Sem range les frères Worth parmi les rares représentants du vrai chic parisien: «Ils continuent la tradition de leur noble maison en la rajeunissant d’une fantaisie moderne.»

Quelques années après l’échec de la tentative de collaboration avec Paul Poiret, la maison répond en effet au nouveau mode de vie adopté par la clientèle, comme en témoigne un exceptionnel tailleur daté vers 1913, exposé dans cette salle. La Première Guerre mondiale voit la maison s’investir dans les œuvres de bienfaisance et se transformer en hôpital. Les titres évocateurs de certains modèles, «Mobilisé» ou «Artilleur», dont les dessins sont conservés aux Archives de Paris, résonnent en écho à la dureté des temps.

Ce flamboyant portrait représente Ida Rubinstein (1885-1960), danseuse des Ballets russes, icône de la Belle Époque et célébrité internationale, ici représentée par le peintre mondain renommé Antonio de La Gandara. L’artiste était connu pour accompagner ses modèles chez les grands couturiers afin de choisir les toilettes seyantes dans lesquelles les portraiturer. Mettant particulièrement en valeur la silhouette longiligne de la jeune femme, la robe Worth ici arborée a probablement été retenue en conséquence. Elle fut portée à l’occasion de la répétition générale du Chèvrefeuille de Gabriele D’Annunzio du 24 avril 1913 chez la danseuse.

Caractérisée par l'ampleur de l'emmanchure contrastant avec l'étroitesse du bas, la forme entravée de ce manteau «en entonnoir» est très en vogue vers 1912. Cette tendance suscite en 1914 les quolibets du caricaturiste Sem. En avril, «Le choix difficile» par Boutet de Monvel pour la Gazette du Bon Ton, ici exposé, relève de cette typologie.

Ce modèle, agrémenté de passementeries, témoigne de l'influence de Paul Poiret sur les créations de la maison Worth au début des années 1910.

Cette robe provient de la garde-robe de la princesse Murat.

Les dépôts de modèles des Archives de Paris constituent une source irremplaçable pour appréhender le style de Jean-Charles Worth. Précisant les titres, les dessins en couleurs du Victoria and Albert Museum en enrichissent la lecture. Des recherches approfondies menées pour cette exposition ont permis de mettre en lien photographies et dessins et de dater précisément certaines robes ici exposées.

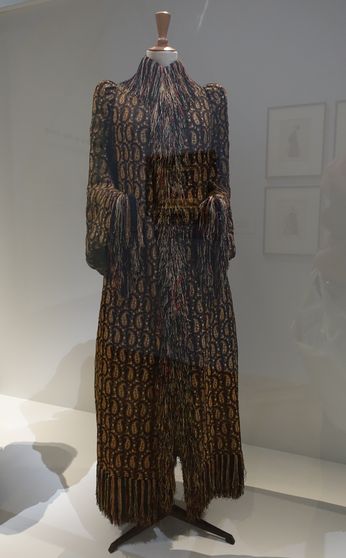

De 1924 à 1929, cette sélection témoigne d'un ancrage dans la modernité, jusqu'ici peu étudié. Adaptés au mode de vie des années 1920, des ensembles en maille à motifs géométriques se déclinent à l'envi. La note sport chic reste prédominante, sans toutefois exclure la somptuosité. Des mannequins aux allures de garçonnes arborent cravates et tailleurs. Jupes-culottes, tenues d'équitation, de yachting et maillots de bain répondent aux attentes d'une clientèle sportive. Jeux de boutonnage, coupe des manches et des cols, écharpes, emploi du cuir, trompe-l’œil et présence du logo participent d'un style propre. Les modèles reflètent la prédilection du couturier pour l'Art déco ainsi que ses liens avec le milieu artistique.

Antonio de La Gandara est l’un des maîtres de la peinture mondaine de la Belle Époque. Président de l'Association des peintres costumiers de la mode, il représente ici la première épouse de l'artiste René Préjelan (1877-1968), peut-être vêtue d'une robe Worth et figurée avec une bretelle négligemment tombante. Ce détail n'est pas sans rappeler le scandale provoqué, quelques années plus tôt, par le Portrait de Madame X peint par John Singer Sargent.

Les boutons à motifs floraux polychromes introduisent une discrète touche colorée de grand raffinement.

La Begum Aga Khan arbore un diadème créé par Cartier Paris en 1923 ainsi qu’un collier exécuté pour le prince Aga Khan en 1930.

Archives Cartier Paris.Les maisons Cartier et Worth étaient distantes, rue de la Paix, d'un seul pas-de-porte: Worth au 7, et Cartier au 11-13. Sur cette aquarelle, le nom Worth est bien présent, sur le balcon du premier étage du 7. Entre les deux, au 9, était située la maison de couture Boué Sœurs.

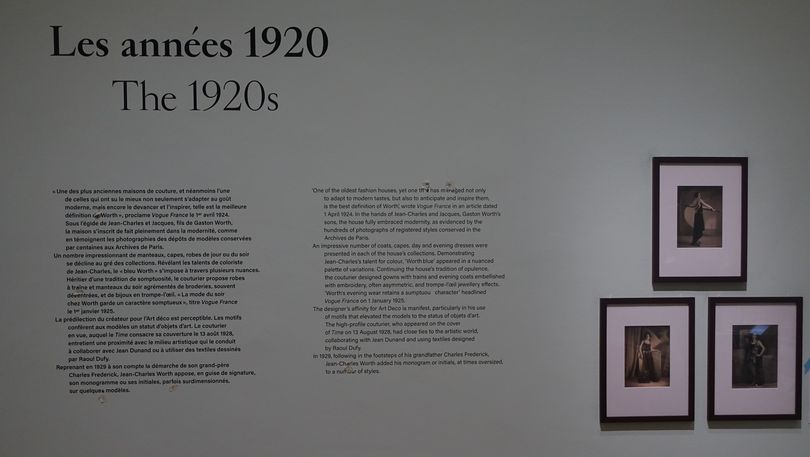

8 - LES ANNÉES 1920

«Une des plus anciennes maisons de couture, et néanmoins l’une de celles qui ont su le mieux non seulement s’adapter au goût moderne, mais encore le devancer et l’inspirer, telle est la meilleure définition de Worth», proclame Vogue France le 1er avril 1924. Sous l’égide de Jean-Charles et Jacques, fils de Gaston Worth, la maison s’inscrit de fait pleinement dans la modernité, comme en témoignent les photographies des dépôts de modèles conservées par centaines aux Archives de Paris.

Un nombre impressionnant de manteaux, capes, robes de jour ou du soir se décline au gré des collections. Révélant les talents de coloriste de Jean-Charles, le «bleu Worth» s’impose à travers plusieurs nuances. Héritier d’une tradition de somptuosité, le couturier propose robes à traîne et manteaux du soir agrémentés de broderies, souvent décentrées, et de bijoux en trompe-l’œil. «La mode du soir chez Worth garde un caractère somptueux», titre Vogue France le 1er janvier 1925.

La prédilection du créateur pour l’Art déco est perceptible. Les motifs confèrent aux modèles un statut d’objets d’art. Le couturier en vue, auquel le Time consacre sa couverture le 13 août 1928, entretient une proximité avec le milieu artistique qui le conduit à collaborer avec Jean Dunand ou à utiliser des textiles dessinés par Raoul Dufy.

Reprenant en 1929 à son compte la démarche de son grand-père Charles Frederick, Jean-Charles appose, en guise de signature, son monogramme ou ses initiales, parfois surdimensionnés, sur quelques modèles.

Artiste pluridisciplinaire, intéressé par des domaines aussi divers que la mode, la décoration intérieure, le mobilier, le design ou l’orfèvrerie, Jean Dunand imagine des pièces uniques et singulières pour son ami Jean-Philippe Worth qui, de son côté, lui obtient de multiples commandes.

La princesse Murat, cliente fidèle, jette en 1926 son dévolu sur deux robes du soir dont les motifs, de Jean Dunand, s’apparentent à ceux d’un paravent en laque japonais. Si les animaux sont fréquents dans sa production, le poisson, inspiré de l’Extrême-Orient, devient représentatif des réalisations des années 1920-1930.

À l'instar de Paul Poiret, le pionnier en 1911, ou de Gabrielle Chanel en 1921, et sous l'impulsion de Maurice Blanchet, parfumeur, la maison Worth se lance à son tour dans le «parfum de couturier». Si Jean-Philippe en avait eu le premier l'idée, celle-ci se concrétise sous l'impulsion de Roger Worth qui fonda les Parfums Worth. Ainsi, en 1924, «Dans la nuit» voit le jour et, avec lui, une ère nouvelle. Son élégant flacon est signé du maître verrier René Lalique. Entre 1924 et 1947, plus de vingt parfums issus de cette collaboration sont imaginés, témoignant d'un incroyable succès commercial, diffusé dans le monde entier. Objet de luxe convoité, le flacon de parfum devient œuvre d'art.

- Flacon dit «Bouchon cassis (noir)», 1920. Verre blanc soufflé-moulé émaillé noir, bouchon en verre moulé-pressé noir.

- Flacon dit «Bouchon cassis (bleu saphir)», 1920. Verre blanc soufflé-moulé émaillé bleu, bouchon en verre moulé-pressé bleu.

- Pavot, 1910. Flacon de parfum en verre moulé-pressé en deux parties collées à chaud.

- Leurs âmes, 1914. Flacon de parfum en verre soufflé-moulé, bouchon en verre moulé-pressé.

- Œillet, 1910. Flacon de parfum en verre moulé-pressé en deux parties collées à chaud.

- Flacon dit «Bouchon eucalyptus», 1919. Verre blanc, corps soufflé-moulé, bouchon moulé-pressé patiné sépia.

- Fleur de pommier, 1919. Verre blanc, corps soufflé-moulé, bouchon moulé-pressé patiné bleu.

Paris, collection Benjamin Gastaud.

- Flacon de parfum en verre blanc soufflé-moulé et bouchon en verre moulé-pressé, chiffré W.

- Flacon de lotion (1925) en verre bleu foncé soufflé-moulé, teinté dans la masse et bouchon en verre moulé-pressé, marqué moulé en relief Worth.

- Flacon de parfum en verre blanc soufflé-moulé patiné bleu et bouchon titré en verre moulé-pressé. Boîte en carton imprimé.

- Flacon de parfum en verre blanc soufflé-moulé et bouchon en verre moulé-pressé.

- Flacon de parfum en verre blanc soufflé-moulé patiné bleu et bouchon titré en verre moulé-pressé.

- Boîte à poudre (1926) en verre blanc soufflé-moulé patiné bleu et bouchon titré en verre moulé-pressé.

- Flacon de parfum en verre blanc soufflé-moulé patiné bleu et bouchon en verre moulé-pressé.

Paris, collection Benjamin Gastaud.

- Vers le jour, 1925. Flacons de parfum en verre rouge ambré soufflé-moulé dans la masse, bouchon en verre moulé-pressé, marqué moulé en creux Worth.

- Vers le jour (avec touche-oreille), 1925. Flacon de parfum en verre rouge ambré soufflé-moulé dans la masse, bouchon en verre moulé-pressé chiffré W.

- Je reviens, 1932. Flacons de parfum lenticulaire en verre bleu et turquoise, soufflé-moulé et différentes variantes de bouchons. Boîte en carton imprimé.

- Je reviens, 1929. Flacons de parfum «gratte-ciel» en verre bleu, soufflé-moulé teinté dans la masse, bouchon rainuré moulé-pressé bleu opalin.

Paris, collection Benjamin Gastaud.

- Projets, 1935. Flacon de parfum en verre blanc soufflé-moulé émaillé et bouchon en verre moulé-pressé, marqué moulé en creux W; boîte en carton imprimé.

- Vers Toi, 1933. Flacons de parfum en verre blanc soufflé-moulé, bouchon rainuré en verre moulé-pressé.

- Requête, 1944. Flacons de parfum en verre soufflé-moulé émaillé de bleu et bouchon en verre moulé-pressé; boîte en carton imprimé.

Paris, collection Benjamin Gastaud.

- Lilas, 1937. Flacons de parfum en verre blanc soufflé-moulé, bouchon en verre moulé-pressé.

- Imprudence, 1938. Flacons de parfum en verre blanc soufflé-moulé et bouchon en verre moulé-pressé, dont un émaillé d'argent.

Paris, collection Benjamin Gastaud.

- Sans Adieu, 1929. Flacons de parfum et de lotion en verre vert émeraude, soufflé-moulé et bouchon en verre moulé-pressé.

- Renaissance, vers 1928. Bracelet en verre vert émeraude et blanc moulé-pressé.

Paris, collection Benjamin Gastaud.

Séduit, comme son oncle Jean-Philippe avant lui, par Jean Dunand, figure majeure de l'Art déco, Jean-Charles Worth sollicite à son tour le décorateur pour son hôtel particulier de Neuilly, où il s'installe dans les années 1930. Pour ce lieu singulier, l'architecte d'intérieur imagine un riche aménagement agrémenté de carreaux de faïence et autres grands panneaux décoratifs de laque et coquille d'œuf, dont un portrait de l'épouse du couturier.

En 1931, à la faveur du bal de la Couture, Jean-Charles Worth fait la connaissance de l'artiste allemande d'avant-garde Ilse Bing, pionnière du photojournalisme, et lui passe commande d'une série de clichés de sa demeure.

Emblématique de l'habitation moderne, cet hôtel particulier et son luxueux intérieur deviennent rapidement représentatifs du «style de l'époque».

Sortie

-1.jpg)

-2.jpg)